Lernen von der Natur

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit wird in sehr vielen Bereichen eines Unternehmens immer wichtiger.

Hier können wir uns die Stärken der Natur zu Nutze machen. Seit Millionen von Jahren laufen in der Natur in einem andauernden Evolutionsprozess Anpassungsabläufe ab, die dazu führen, dass unterschiedliche Lebewesen bzw. Lebensformen mit den Umweltbedingungen perfekt zu Recht kommen.

Als konkreten Fall möchte ich das Beispiel eines Roboterarms bringen, welcher von der Esslinger Automatisierungstechnik-Firma Festo und dem Fraunhofer-Institut entwickelt wurde.

Vorbild für diese Entwicklung war ein Elefantenrüssel – Flexibilität pur!

40.000 Muskeln sorgen dafür, dass der Rüssel in Wirklichkeit eine äußerst flexible Greifhand ist, die sich in jede Richtung frei bewegen und sogar rotieren lässt. Ein kraftvolles, biegsames und dennoch feinfühliges Werkzeug, das die Evolution hervorgebracht hat.

Zwar hat der Roboterarm keine 40.000 Muskeln, aber überzeugen Sie sich selbst von der perfekten Umsetzung!

http://www.fraunhofer.de/Images/p2/zukunftspreis-2010.wmv

Diese Innovation - inspiriert von der Natur - wurde sogar mit dem "Zukunftspreis 2010" ausgezeichnet!

Das not-invented-here Syndrom

Ideen, die von außen kommen, können doch nicht besser geeignet sein, als die eigenen. Das ist häufig die Meinung von vielen Entwicklern. Und warum?

….weil es einfach prestigeträchtiger ist, selbst neues Wissen zu entwickeln. Oft wird deshalb selbst entwickeltes Wissen bzw. die eigene Problemlösung dem Wissen und den Ideen anderer Personen vorgezogen.

…. der Bedarf an externen Ideen steigt

Immer häufiger jedoch müssen Unternehmen, die sich bislang erfolgreich am Markt behauptet haben auf die Ideen „anderer“ zurückgreifen. Unternehmen sollten es auch in Betracht ziehen, über die traditionellen Geschäftsfelder hinaus, ganz neue Bereiche zu erschließen und ein breites Wissen aufzubauen.

Ein Lösungsansatz: Open Innovation

Um Innovationen auch zukünftig voranzutreiben, muss der Suchradius erhöht werden. Dabei gilt es nicht nur, das direkte Umfeld mit einzubeziehen, sondern es sollte über den so oft zitierten Tellerrand geblickt werden.

Open Innovation kann jedoch nur dann funktionieren, wenn die Strategie des Unternehmens darauf abgestimmt ist. Die Ziele für die Open Innovation-Aktivitäten müssen klar definiert sein. Darüber hinaus muss darauf geachtet werden, dass der Innovationsprozess zwar für die Partner transparent zu gestalten ist, die wichtigsten Bestandteile davon jedoch parallel vor dem Wettbewerb zu schützen sind.

Open Innovation - Do’s und Dont’s

+ Öffnen des Innovationsprozesses intern im Unternehmen (Jeder Mitarbeiter kann eine gute Idee haben)

+ Fragen Sie den Kunden

+ Nutzen Sie das Web 2.0 (z.B. Plattformen, die als Vermittler zwischen Ideengeber und Ideennehmer fungieren)

+ Überlegen Sie, ob Kooperationspartner einen Job besser machen können

+ Nutzen Sie Netzwerke

- Open Innovation darf nicht zum reinen Selbstzweck betrieben werden – Geben und Nehmen

- Tunnelblick vermeiden

- Marktforschung alleine genügt nicht (Trendforschung, Lead User,….)

- Open Innovation eignet sich nicht nur für Technologien

- Das geistige Eigentum darf nicht verschwendet werden – sinnvolle Nutzung der eigenen Patente

Gut beobachtet!

Wissen Sie eigentlich wie es zur Frisbee-Scheibe gekommen ist? Nein?

Gut, dann werde ich es Ihnen erzählen.

In einer Bäckerei mit dem Namen „Frisbie Pie Company“ in Connecticut (nicht Conneticut) haben die Mitarbeiter eine besondere Pausenbeschäftigung entdeckt. Sie bedienten sich der Einweg-Kuchenbleche und verwendeten diese entgegen ihres ursprünglichen Verwendungszweckes als Wurfgeschoß. Studenten haben sich diese scheinbar lustige Freizeitbeschäftigung zu Eigen gemacht. Schließlich verdanken wir es einem findigen Kaufmann, dass wir Frisbees nun in allen Farben zu kaufen bekommen. Er ließ diese Scheiben aus Kunststoff fertigen und landete so einen Welterfolg.

Um kreativ und aktiv in der Umsetzung werden zu können muss man eben erst einmal genau hinschauen. In der Marktforschung sprechen wir hier von Beobachtung.

Vorteile der Beobachtung:

- Unmittelbarkeit - die Beobachtung erfolgt während des eigentlichen Verhaltensaktes

- Ganzheitlichkeit - die Beobachtung erfasst auch die Umwelteinflüsse während des Verhaltensaktes

- Tiefe - Es kann auch unbewusst gesteuertes Verhalten beobachtet werden

- Nichtinvasivität - die Beobachtung erfolgt in Unabhängigkeit von der Auskunftsbereitschaft der Testpersonen (bei verdeckter Beobachtung)

- Unabhängigkeit - vom Einfluss eines Interviewers und der Beziehung zwischen Interviewer und Testperson

Nachteile der Beobachtung:

- Beschränkung auf das optisch beobachtbare Verhalten der Testpersonen

- Grenzen der praktischen Beobachtbarkeit

- nicht in der Beobachtung wahrnehmbare, verhaltensauslösende Faktoren werden durch die reine Beobachtung nicht erfasst

- hoher Aufwand

Beispiele für Feldbeobachtungen:

- Kundenreaktionen

- Testkäufe

- Beobachtung von Verkaufsgesprächen

- Kundenkontaktstudien

- verdeckte Beobachtungen

- Kundenlaufstudien

Beispiele für Laborbeobachtung

- Produkt- und Verpackungstests

- Tachistoskopische Tests (Erinnerungsfähigkeit an Werbung)

- Messung psychogalvanischer Reaktionen

- Blickaufzeichnungen

- Stimmfrequenzanalysen

Auf Grund der Unmittelbarkeit ist für die Verhaltensforschung die Beobachtung oft die vorzuziehende Methode, z.B.:

- Verhalten der Kunden im Supermarkt

- Verhalten von Gästen einer Therme, eines Hotels

- Verhalten von Besuchern eines Freizeitparkes, eines Zoos

- Verhalten von Passagieren auf Flughäfen, Bahnhöfen, in Zügen oder im Flugzeug

Da Verhalten leicht irritierbar ist und umfeldgesteuert abläuft, ist in den meisten Fällen eine verdeckte Beobachtung vorzuziehen. Das Bewusstsein, beobachtet zu werden, kann das Verhalten verzerren und zu falschen Beobachtungsergebnissen führen.

Da macht Mathe wieder Spaß!

Es gibt mittlerweile verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten für so genannte „White Boards“.

Auch für mathematische Problemstellungen gibt es jetzt Lösungsansätze zur visuellen Unterstützung beim Erklären und Lösen von abstrakten und schwierigen mathematischen Problemstellungen.

Mit dem NiCE Formula Editor werden mathematische Problemstellungen (Formeln, Vektoren, Matrizen,…) mit einem digitalen Stift auf eine interaktive (auch touchfähige) Oberfläche gezeichnet. Diese werden dann vom Formeleditor analysiert und ausgewertet.

Neben standardisierten bietet der Editor auch die Möglichkeit von kundenindividuellen Plug-ins.

Aber am besten schauen Sie selbst einfach einmal rein – vielleicht bekommen auch Sie wieder Lust auf Mathematik?!

Anbei der Link:

Einfach auf das Moviezeichen klicken und dann auf den RTT Nice Formula Editor!

Coole Idee und super Umsetzung des Prototypen - hat aus meiner Sicht großes Innovationspotential - deshalb auch unter Innovation des Monats eingereiht.

Entwicklung ist nicht gleich Entwicklung

Nicht jede Art der Entwicklung läuft nach dem gleichen Schema ab. Umfang, Inhalt und sonstige Rahmenbedingungen sind stets unterschiedlich und verlangen nach individuellem Vorgehen. Dazu muss im Vorfeld geklärt werden, was eine neue Idee für das Unternehmen bedeutet.

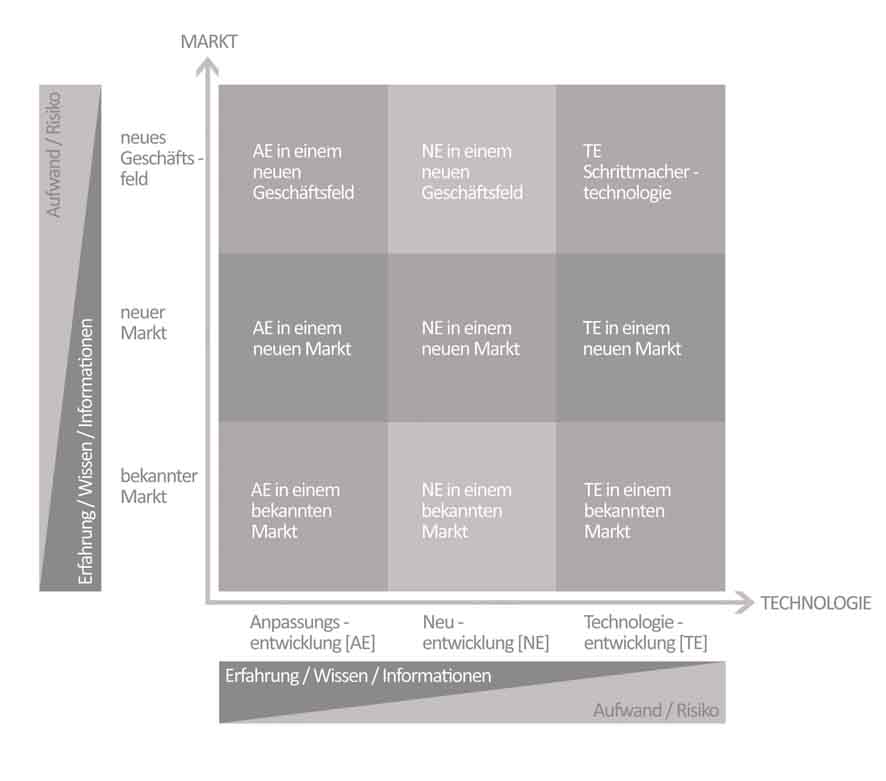

Um eine mögliche Einteilung in die Arten der Entwicklung vorzunehmen und dabei die für die Entwicklung und die Einführung eines neuen Produktes nötigen Fähigkeiten und benötigte Ressourcen abzuschätzen, können die Dimensionen Markt und Technologie nach folgenden Bereichen gegliedert werden:

Dimension Markt:

- Bestehender Markt: Darunter sind bestehende Ländermärkte, bestehende Kunden oder beispielsweise Branchen zu verstehen, die bereits vom Unternehmen bedient werden.

- Neuer Markt: Unter einem neuen Markt ist die Bearbeitung eines neuen Ländermarktes oder einer neuen Region zu verstehen. Auch neue Kunden(typen) oder die Bearbeitung neuer Branchen sind hier einzuordnen.

- Neues Geschäftsfeld: Ein neues Geschäftsfeld kann so definiert werden, dass einem Unternehmen die Erschließung eines neuen Marktsegmentes möglich wird. Dafür ist meist ein eigener Marktaufbau sowie eine autonome Zielsetzung, Planung und Realisation von Wettbewerbsstrategien nötig. Die organisatorische Verankerung bleibt dabei vorerst unberücksichtigt. Spätestens, wenn ein Unternehmen ein neues Geschäftsfeld in Angriff nimmt, ist eine Neuausrichtung des Vertriebs notwendig.

Dimension Technologie:

- Anpassungsentwicklungen: Anpassungsentwicklungen bauen auf bestehenden Produkten bzw. Plattformen auf, welche bereits am Markt eingeführt und etabliert sind. Es handelt sich grundsätzlich um Market-Pull induzierte Produktentwicklungen. Kundenanforderungen, länderspezifische Anforderungen oder spezielle Anforderungen einer Branche können Auslöser für diese Art der Entwicklung sein.

- Neuproduktentwicklungen: Darunter sind Entwicklungen zu verstehen, die in dieser Form vom jeweiligen produzierenden Unternehmen noch nicht entwickelt worden sind, wobei das technisches Know-how im Unternehmen großteils verfügbar ist.

- Technologieentwicklungen: Unter Technologieentwicklungen ist zu verstehen, dass die Notwendigkeit besteht, sich neue Fähigkeiten im Zuge der Produktentwicklung anzueignen. Es kommen Technologien zum Einsatz, bei welchen es gilt, die technische Machbarkeit abzusichern und in das Produktkonzept zu integrieren. Technology-Push ist demnach der Auslöser für Technologieentwicklungen.

Durch die Verknüpfung der Dimensionen Markt und Technologie wird eine Einteilung in unterschiedliche Arten der Entwicklung ermöglicht. Folgende Grafik zeigt diese Einteilung in neun unterschiedliche Entwicklungsarten:

Je höher der Technologiegrad des zu entwickelnden Produktes oder Systems und je höher die Unsicherheit bzw. fehlendes Know-how auf Marktseite ist, desto erheblicher wird das Risiko sowie der Aufwand. Bei komplexen Entwicklungsprojekten, die den Einsatz von neuen Technologien, Funktionsprinzipien oder Materialien bedingen, steigt demnach die Anzahl möglicher Fehlerquellen. Dieses Risiko nimmt für Unternehmen weiter zu, wenn dadurch eine Geschäftsfelderweiterung erreicht bzw. angestrebt wird.

Auf der anderen Seite steigen natürlich auch die Innovationschancen mit steigendem Technologiegrad bzw. dem Eintritt in einen neuen Markt bzw. ein neues Geschäftsfeld.

Wie so oft macht es die richtige Mischung aus. Ein gesunder Mix aus risikoreichen, technologieintensiven Entwicklungsprojekten in unbekannten Märkten und weniger risikoreichen Projekten unter Einsatz bekannter Technologien in bekannten Märkten ist deshalb anzustreben.