Die Frage ist die Mutter aller Antworten!

42 ist die Antwort auf die von den Protagonisten des Romans „Per Anhalter durch die Galaxis“ gestellte Frage „nach dem Leben, dem Universum und allem anderen“ (life, the universe and everything). Ein Computer errechnet die Antwort und stellt sie mit absoluter Sicherheit korrekt dar. Letztlich aber können die Protagonisten mit der Antwort nichts anfangen, weil niemand weiß, wie die eigentliche Frage lautete.

Ein Sprichwort sagt: "Das Genie entdeckt die Frage, das Talent beantwortet sie." Entsprechend hat Albert Einstein einmal überspitzt formuliert: "Wenn ich einmal getötet werden sollte und ich nur noch eine Stunde Zeit hätte, um herauszufinden, wie ich mein Leben retten könnte, würde ich die ersten 55 Minuten darauf verwenden, nach der richtigen Frage zu suchen. Hätte ich diese Frage gefunden, bräuchte ich nur 5 Minuten, um die passende Antwort aufzuspüren."

Entscheidend ist, die richtigen Fragen zu stellen. Die richtigen sind nicht unbedingt die, die wichtig klingen. Manchmal richten sich die wichtigen Fragen auf scheinbar nebensächliche Dinge. Alexander Fleming hätte das Penicillin nie gefunden, wenn er sich nicht die scheinbar unbedeutende Frage gestellt hätte, wieso eine mit Schimmelpilz verunreinigte Kulturschale an einer bestimmten Stelle sauber geblieben war. Wir sollten Dinge hinterfragen und ungewöhnliche Sachverhalte nicht einfach schulterzuckend akzeptieren.

Wer außergewöhnliche Antworten finden will, sollte ungewöhnliche Fragen stellen. Darum sollten wir versuchen, viele unterschiedliche Fragestellungen zu finden, denn Fragen tragen oft schon einen Teil ihrer Antwort in sich. Die Weise, in der Fragen gestellt sind, gibt den Antworten eine bestimmte Richtung vor. Ein kurzes Beispiel: Ein Industriegüterhersteller, der die Erfolgsaussichten für seine Zukunft verbessern möchte, kann sich verschiedene Fragen stellen: Wie maximiere ich den Absatz, den Umsatz oder den Gewinn? Was kann ich tun, um mehr Kunden zu erreichen? Wie kann ich mich von der Konkurrenz abheben? Liegt meine Zukunft überhaupt im Produktgeschäft? Alle diese Fragen kreisen um das gleiche Thema. Und doch stecken die Fragen das Terrain für die Antworten sehr unterschiedlich ab. Erweitern wir das Spektrum der Fragen, können wir auch das Spektrum der Antworten erweitern.

Folgend ein interessanter Artikel zum Thema des richtigen Fragestellens: http://www.beobachter.ch/natur/forschung-wissen/technologie-innovation/artikel/questiologie_die-kunst-der-richtigen-frage/

Oft neigen wir jedoch dazu, sofort in die Ideen- bzw. Lösungsfindung zu gehen, ohne die Frage richtig verstanden und im passenden Kontext interpretiert zu haben.

Bevor wir uns also auf die Suche nach möglichen Lösungen machen, noch einmal einen Schritt zurück zur Frage: Um welche Aufgabenstellung handelt es sich denn eigentlich?

Wir müssen demnach eine Herausforderung oder ein Problem zuerst wahrnehmen und benennen können. Denn wer ein Ziel erreichen möchte, sollte sein Ziel erst einmal kennen. Eine Aufgabenstellung möglichst präzise formulieren kann man durchaus auch methodisch angehen und folgende Fragestellungen und Tools unterstützen dabei.

Um eine Aufgabenstellung genau zu definieren kann es sinnvoll sein, diese

- mit anderen Worten zu beschreiben

- thematisch einzugrenzen

- in einem größeren Rahmen zu betrachten

- aus einem andern Blickwinkel zu sehen

- wie den gordischen Knoten zu durchschlagen

- vorerst einmal ruhen zu lassen

Wenn wir ein Problem erst einmal genau definiert haben, sind wir der Lösung meist schon einen großen Schritt näher.

Zur Unterstützung bei der Definition eines Problems kann ein einfaches Formular (Problemdefinitionsblatt) dienen: Aufgaben- und Problemdefinition

Bevor es also losgeht stehen folgende Fragen im Vordergrund: "Worum geht es hier wirklich?" und "Wie lautet die Aufgabe, die ich lösen muss?"

Jede unbeantwortete Frage bedeutet die Chance, als Erster eine Lösung zu finden!!

“tools2innovate – Ein Artikel für die Blogparade von www.inknowaktion.com zur Vorstellung von Innovationstools!”

Welchen Sinn hat ein Prototyp?

In der Technik stellt ein Prototyp ein für die jeweiligen Zwecke funktionsfähiges, oft aber auch vereinfachtes Versuchsmodell eines geplanten Produktes oder Bauteils dar. Außerdem wird im Prototypenbau je nach Detailierungsgrad unterschieden zwischen:

- Designprototyp: Konzeptmodell zur Überprüfung ästhetischer und ergonomischer Merkmale

- Geometrischer Prototyp: Maßgenaues Modell für erste Montage- und Gebrauchsversuche und zur Konkretisierung des (Material-)Anforderungsprofils

- Funktionsprototyp: Prototyp, der bereits entscheidende funktionale Eigenschaften eines später in Serie gefertigten Bauteils aufweist

- Technischer Prototyp: Mit dem Endprodukt weitgehend identisches Versuchsmodell

Soweit, so gut! Warum machet es überhaupt Sinn einen Prototyp zu entwickeln?

Mit dem Prototyp wird einerseits die Tauglichkeit, andererseits die Akzeptanz geprüft. Entsprechend ist der Prototyp auch ein wesentlicher Entwicklungsschritt im Rahmen des Designs und wird nicht nur in technischen Zusammenhängen genutzt.

Speziell bei sehr innovativen Konzepten mit iterativer Prozessgestaltung erscheint es sinnvoll, mit einem Prototypen eines künftigen Produktes oder Angebotes auf Kunden zuzugehen und diesen auf Akzeptanz zu testen. So soll möglichst viel Input durch die Kunden, aber auch Partner, Experten und Kreative gesammelt und verwertet werden. Ganz egal ob es sich um ein technisches Produkt, eine 3D-Animation, Werbeprospekte einer potentiellen Dienstleistung, ein Modell, eine interaktive Animation oder eine App handelt, wichtig ist, dass der Prototyp die Innovation erklärt und der zukünftigen Zielgruppe ein „nutzenstiftendes“ Versprechen vermittelt.

Prototypen sollten die handelnden Personen in die Lage versetzen, möglichst schnelle Veränderungen vornehmen zu können. Sollte sich ein Geschäftsmodell als nicht tragfähig erweisen, ist es besser dies im Prototypenstadion zu erfahren und nicht erst nach erfolgter Produktentwicklung, dem Aufbau von Vertriebswegen oder dem Aufbau von weiteren Kompetenzen. Auf der einen Seite hilft die Entwicklung von Prototypen, Fehlinvestitionen zu minimieren. Auf der anderen Seite können sehr gute Prognosen für den Erfolg von (radikalen) Innovationsprojekten abgegeben werden. Informationen aus einem Testmarkt können in die Entwicklung und Optimierung einfließen, bis sich die Innovation schließlich in hohem Grade bewährt. In dieser experimentellen Phase erkennt man meist schnell, welche Innovationen am erfolgversprechendsten sind.

Einen etwas anderen Blick auf die Entwicklung von Prototypen, Collaboration, iterative Prozesse, Shared Experience und Common Language zeigt Tom Wujec im Rahmen eines TED-Talks.

Die Change Formel

Wenn man sich mit Innovation beschäftigt, kommt man um das Thema Veränderung nicht herum. Neues braucht die Veränderung und das spürt man selbst ja auch oft sehr deutlich, z.B. wenn man sich etwas Besonderes vornimmt, sich aber dann plötzlich irgendetwas in uns sträubt, das Neue auch wirklich zuzulassen, von der Umsetzung ganz zu schweigen. Gründe hierfür gibt es wahrlich jede Menge. Angst spielt dabei oft eine entscheidende Rolle, aber auch Unsicherheit, Besitzanspruch, Macht(spielchen) und viele weitere.

Vor kurzem erfuhr ich von meinem Arbeitskollegen und Freund von einer so genannten „Change-Formel“. Sofort war mein Interesse geweckt. Ehrlich gesagt aber eher, weil ich dieser Formel gegenüber skeptisch war. Was steckt dahinter? Wie soll eine Formel beschreiben, wie Veränderungsprozesse in Gang gesetzt werden können?

Doch schauen wir uns die Formel einmal etwas genauer an, sie lautet:

C =A x B x D > X

Anmerkung: Diese Formel sowie eine modifizierte Version sind unter http://en.wikipedia.org/wiki/Formula_for_Change zu finden.

C steht für Change, also die Veränderung, die herbeigeführt werden soll. A steht für den Grad der Unzufriedenheit mit dem Status Quo. B steht für die Klarheit der Vision über den zukünftigen Zustand. D steht für erste konkrete Schritte in Richtung Zielerreichung. X steht für die erwarteten bzw. die wahrgenommenen Kosten (materiell oder emotional).

Das heißt also: Wenn ich die aktuelle Situation nicht ertragen möchte, ein Ziel vor Augen habe und jeden kleinen Schritt in die richtige Richtung bewusst als Erfolg wahrnehme, erhöhe ich meine Erfolgsaussichten enorm! Ist der erwartete Nutzen größer als der befürchtete Aufwand (C > X), setzen sie (bzw. ein Unternehmen) sich in Richtung des Veränderungsziels in Bewegung. Andernfalls (C < X) verharren sie im Ist-Zustand. Dieses Verharren im Ist-Zustand wird von den Verantwortlichen eines Change-Projekts gemeinhin auch als Widerstand bezeichnet.

Der mathematische Aspekt der Multiplikation der drei Faktoren A, B und D ist hier sehr interessant. Auch wenn Richard Beckhard und David Gleicher sicherlich nicht im Sinn hatten, diese drei Faktoren mit Zahlenwerten zu versehen, ist es doch sehr treffend, dass das Ergebnis immer dann Null ist, wenn einer der Faktoren Null ist. Ist einer der Faktoren gering, schmälert er das Ergebnis immer noch erheblich. Anders wäre es bei einer Addition, doch so funktioniert Change eben nicht. Damit Veränderung laut Change-Formel überhaupt stattfinden kann, müssen die betroffenen Menschen zumindest ansatzweise mit dem Ist-Zustand unzufrieden sein, darüber hinaus den Soll-Zustand attraktiv finden und die Gangbarkeit des Weges von Ist nach Soll erkennen.

Praxisbeispiel bei wahrgenommenen Kosten von 100:

Es hilft also nicht in einem noch so tollen Visions-Workshop mit allen Mitarbeitern ein neues Zielbild und die zur Erreichung nötigen Schritte zu definieren, wenn niemand der Beteiligten so richtig unzufrieden mit der derzeitigen Situation ist. Hier wird es keine Veränderung geben.

0 x 10 x 10 = 0 < 100 (keine Veränderung möglich)

Doch durch eine Erhöhung und einer ausgewogenen, guten Verteilung der Faktoren auf der linken Seite (Unzufriedenheit, Schritte, Vision) kann das Ergebnis deutlich gesteigert werden und somit auch die Chance, dass eine geplante Veränderung gelingt.

6 x 5 x 4 = 120 > 100 (Veränderung möglich)

Auch wenn die Formel bald 45 Jahre auf dem Buckel hat, umfasst sie die zentralen Komponenten von Veränderungsprozessen und es zahlt sich aus, die eigenen Change-Projekte einfach einmal nachzurechnen. Dabei ist es unwesentlich, ob es sich um eine persönliche Veränderung oder eine Veränderung im Rahmen eines institutionellen Vorhabens handelt.

Weitere Artikel zum Thema:

Blog2change-Kampagne. Für mehr Veränderung in Unternehmen.

http://www.organisationsberatung.net/change-management-prozess-widerstand/

http://www.reinhard-schmitt.eu/Impulse/Impuls_Change-Formel.html

Mikropolitische Strategien unterstützen Innovationen

Die meisten Menschen stellen sich Unternehmen wahrscheinlich als rational konzipierte und gesteuerte Organisationen vor. Klare Strukturen, Regeln und Prozesse, an die sich alle Mitarbeiter halten. Der (mikro-)politische Ansatz aus der Organisationsforschung stellt dem eine handlungsorientierte Perspektive gegenüber, bei der Macht(kämpfe), Interessen, Konflikte, Aushandlungen und Intransparenz eine zentrale Rolle spielen und die Organisation des Unternehmens in gleicher oder sogar noch stärkerer Weise als alle formalen Regelungen prägen.

„Mikropolitik gilt in der Organisationsforschung als das Arsenal der Techniken, mit denen Macht im Unternehmen aufgebaut und eingesetzt wird, um eigene Interessen durchzusetzen und zu verteidigen. Dabei hat Mikropolitik sowohl eine konstruktive und produktive, wie auch eine destruktive und störende Seite“.

Diese Beschreibung von Mikropolitik stammt von Oswald Neuberger. Der Professor für Personalwesen an der Universität Augsburg beschäftigt sich seit vielen Jahren mit mikropolitischen Verhaltensweisen in Organisationen und gilt als Experte auf diesem Gebiet.

Mehr zum Thema: Mikropolitik - das Unternehmen als Arena gefährlicher Spiele

So setzen Mitarbeiter ihre persönlichen Interessen durch

Auch im Journal of Marketing ist kürzlich ein Artikel hinsichtlich der Rolle von mikropolitischen Strategien im Zusammenhang mit der Entwicklung für das Unternehmen neuer Produkte erschienen.

Hier wurde ermittelt, dass „Senior-Manager“ oft Widerstand gegen derartige Entwicklungsprojekte (hoher Neuheitsgrad im Bereich der Technik und/oder Markt) aufbauen, da sie diese als Gefahr für eigene Ressourcen und Arbeitsprozesse identifizieren. „New-to-the-firm Products“ werden somit häufig behindert und verzögert bzw. ganz von der Roadmap gestrichen. Ironischer Weise täten Entscheider aber gut daran, derartige Entwicklungsprojekte zu unterstützen, da diese die Möglichkeit für entscheidendes Differenzierungspotential und Wachstum bieten. Häufig werden Kompromisse eingegangen, um die Freigabe für die Umsetzung doch zu bekommen. Je größer diese Kompromisse jedoch sind, desto schlechter ist meist der Markterfolg.

Was kann ein Entwicklungsteam aber nun tun, wenn es bereits in den frühen Phasen der Entwicklung Widerstand spürt und somit Angst um benötigte Ressourcen oder die Fortführung des Projektes haben muss?

Die aus meiner Sicht wichtigsten Ansätze, die hierzu im Journal of Marketing beschrieben werden sind das „Coalition Building“ und das „Framing“.

Coalition Building heißt, mehrere Entscheidungsträger unterschiedlicher Unternehmensbereiche an Bord zu holen und die Vorteile für den Einzelnen aufzuzeigen.

Framing bedeutet, das Entwicklungsprojekt mit erfolgreichen internen Projekten zu vergleichen bzw. Verbindungen zu bekannten und akzeptierten Erfolgsmustern herzustellen, um den Unterschied in der Wahrnehmung hinsichtlich alt/bewährt sowie neu/unsicher zu verringern.

Aber VORSICHT!!!! Nicht alle Strategien sind gut für alle Situationen. Zum Beispiel verringert Coalition Building den nachteiligen Effekt des Widerstandes bei Marktneuheit. Bei technologischer Neuheit des Entwicklungsprojektes hingegen kann dadurch nichts erreicht werden.

Beim Framing zeigt sich noch ein konträreres Bild: Während Framing den nachteiligen Effekt des Widerstandes bei Technologieneuheit klar verringert, steigt der Widerstand durch Framing, wenn es sich um ein Projekt mit hoher Marktneuheit handelt. Das bedeutet technische Neuheiten sollten mit bekannten, erfolgreichen Projekten bzw. Produkten oder Verfahren in Verbindung gebracht werden. Mit derartigen Erfolgsmustern kann das Top-Management umgehen. Handelt es sich jedoch bei einem Entwicklungsprojekt vorrangig um eine Marktneuheit mit hohen Unsicherheiten auf der Marktseite, ist ein „framing“, also das in Verbindung setzen mit existierenden Produkten, Strategien oder Märkten, kontraproduktiv. Argumente, wie Unsicherheiten auf der Marktseite in der Vergangenheit gemeistert wurden zählen anscheinend nicht nur nicht, sondern bewirken sogar einen noch größeren Widerstand in Richtung Veränderung.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mikropolitische Vorgänge eine signifikante Rolle bei der Entwicklung von Innovationen spielen. Werden mikropolitische Strategien wie etwa „Coalition Building“ oder „Framing“ gezielt eingesetzt, steigt die Wahrscheinlichkeit für das Projektteam die Entwicklung erfolgreich (mit möglichst geringem Widerstand und wenig Kompromissen) umzusetzen.

Quelle: Journal of Marketing, Volume 76 (March 2012), 99-115

Zukunft gestalten, aber wie?

Gleichgültig um welche Branche es sich handelt, etwas über die Zukunft herauszufinden und das noch möglichst zuverlässig, würde wohl jeder „Strategierunde“ weiterhelfen. Dazu reicht die Kenntnis von ein paar Megatrends jedoch bei weitem nicht aus. Deshalb wurden in der Vergangenheit auch zahlreiche Ansätze und Methoden entwickelt, welche helfen sollten, ein klareres Bild zu erlangen, bzw. besser gerüstet zu sein für eine mögliche Zukunft. In diesem Artikel sollen aber weniger die Methoden dargestellt werden. Vielmehr geht es hier darum, ein Verständnis über das Managen möglicher Zukünfte zu erlangen. Zukunftsmanagement bewegt sich zwischen Zukunftsforschung und strategischem Management und bezeichnet die Gesamtheit aller Systeme, Prozesse, Methoden und Werkzeuge zur Früherkennung und Analyse zukünftiger Entwicklungen und ihrer Einbringung in Strategien.

Um Zukunftsmanagement zu verstehen erscheint mir hier ein Ansatz von Fink/Siebe in ihrem Buch „Handbuch Zukunftsmanagement“ sehr hilfreich.

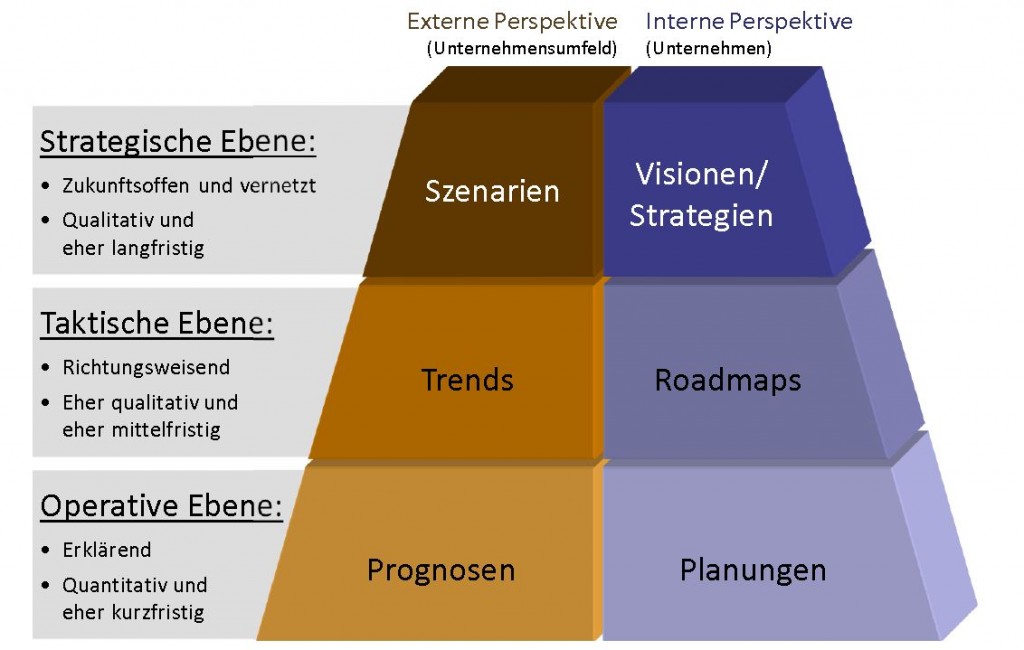

Die Verzahnung von Zukunft und Strategie wird hier auf der strategischen, der taktischen und der operativen Ebene aufgezeigt, da zukünftige Entwicklungen auch auf allen drei Ebenen zu berücksichtigen sind. Wird nun die interne wie auch die externe Perspektive berücksichtigt, ergeben sich somit sechs wesentliche Gruppen von Instrumenten.

Siehe Fink/Siebe: Handbuch Zukunftsmanagement, 2. Auflage, Campus Verlag 2011

Wie in der obigen Abbildung zu sehen bilden Szenarien, Trends und Prognosen die externe Perspektive ab, welche der strategischen Früherkennung dient, während Visionen, Roadmaps und Planungen Voraussetzung für die interne strategische Planung sind.

Auch wenn es bei der Zuordnung der Instrumente zwangsläufig zu Überschneidungen kommt, halte ich diese Darstellung dennoch für einen gelungenen Orientierungsrahmen, welcher das Zukunftsmanagement gut erfasst und beschreibt.

Weiterführende Informationen zum Zukunftsmanagement sind unter folgenden Links zu finden:

Außerdem gibt es seit 2011 ein eigenes Online Magazin mit dem Namen „Zukunftsmanager“. Hier werden 6 mal pro Jahr interessante Zukunftsfragen aufgegriffen und thematisiert.