Innovation and Productmanagement Basics – Part 1

Einleitung:

Liebe Leserinnen und Leser, dieser Artikel ist ein Rückblick auf die Vorlesung IPM-Basics im Rahmen des Masterstudiengangs Innovations- und Produktmanagement an der Fachhochschule Wels. Ziel der Vorlesung war es, den Studentinnen und Studenten einen Überblick über die zahlreichen Facetten von Innovation und Kreativität zu geben sowie praktische Methoden und Tools kennen zu lernen.

Da ich diese Vorlesung halten durfte und das Thema perfekt zu b4development.com passt, wird der Rückblich auf diese 2 Tage folgend dargestellt. Ungewöhnlich ist lediglich die Sprache, da überwiegend Studenten außerhalb des deutschen Sprachraums an der Vorlesung teilgenommen haben.J

Dear Students,

Innovation is fun – this was the first topic of the IPM-Basics. From my point of view it was not only a topic – looking back – fun went along with us the whole two days.

So I want to say thank you again for your collaboration, curiosity and creativity. There is a huge potential available – keep at it!

I hope the quotations suit to you. If you need more inspiration you can find further quotations here - but exercise care in doing – they are only in German language J

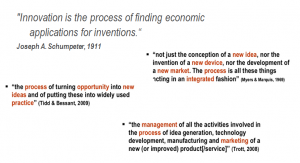

We were talking a lot about innovation and realized that it is not that easy to define innovation exactly.

There are so many perspectives, meanings and definitions out there:

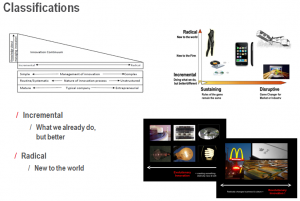

…. a bunch of innovation-types:

…. and a lot of possibilities to classify innovation:

I asked you about definitions of innovation and you came forward with many interesting and valuable perspectives. I think it will help you challenge your own perceptions of innovation and expand your horizon. And of course you will understand the different ways people talk about innovation.

We went through your many great comments, and together we pulled out the 3 main factors:

- Innovation has to be new (not necessarily radical new)

- Innovation has to be valuable (customer/company)

- Innovation has to be economic

I like your perception that innovation has only to be economic in business context!

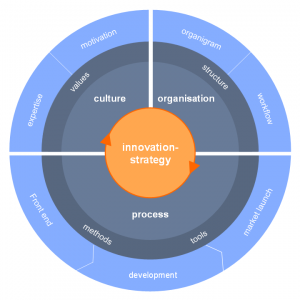

If you think about innovation – remember also the dimensions of innovation!

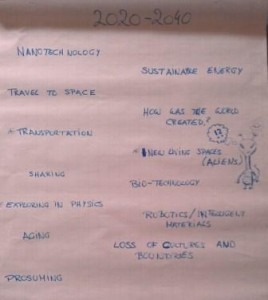

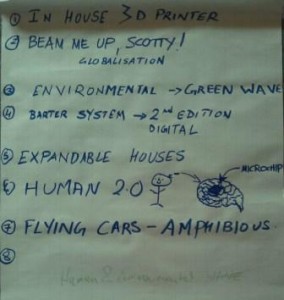

Stated below you can find the chats from our first day. Congratulations to your scenarios how the world could look like in 2020 and beyond.

Scenario 1:

Scenario 2:

Scenario 3:

Further conclusions and your business model innovations from the second day will follow-up shortly.

Best regards

Markus

Wie bekommt man Zugang zur eigenen Kreativität?

Nicht immer ist es einfach die eigene Kreativität zu erleben oder auszuleben. Das gilt für das Berufsleben genauso wie für den privaten Bereich. Und es gilt sowohl für Organisationen wie auch für das Individuum.

Wie findet bzw. wie fördert man aber den Zugang zur eigenen Kreativität? Dieser Frage möchte ich mich in diesem Beitrag gerne widmen.

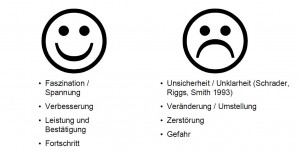

Innovation geht häufig vom Einzelnen aus. Das ist bekannt. Dabei hat das Individuum mit 2 Seiten der Innovation zu tun: Kreation und Destruktion.

Um als Individuum innovativ zu sein stehen 3 wesentliche Fragestellungen im Vordergrund.

1. Wie kommt es zum kreativen Impuls?

Eine Idee entsteht oft plötzlich und ungeplant, dennoch kann das schöpferische Potential trainiert werden.

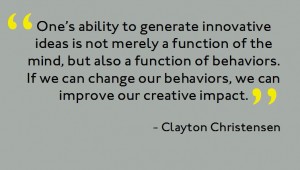

Assoziieren (Brainstorming), Kombinieren (Morphologie) oder Verfremden (Synektik) sind hier gute Möglichkeiten. Aber auch das Verändern von Gewohnheiten spielt eine entscheidende Rolle, wenn es um die Entfaltung des schöpferischen Potentials geht. Clayton Christensen sagt dazu folgendes:

2. Was motiviert die Einzelne oder den Einzelnen zur Durchsetzung der Innovation?

Die Motivation eines Individuums hängt häufig mit der eigenen Einstellung zusammen. Bin ich überzeugt davon, die Umwelt selbst beeinflussen zu können, also „Herr meines Schicksals“ zu sein, fällt mich auch der Glaube an die Durchsetzung von Neuem leichter, was wiederum die Motivation fördert. Aber auch wenn Unsicherheit eher als faszinierend als bedrohlich wahrgenommen wird, lässt sich jede(r) einzelne wahrscheinlich leichter motivieren. Die Bereitschaft Risiken einzugehen, Zielorientierung sowie das Bedürfnis nach Unabhängigkeit sind weitere förderliche Faktoren für die Durchsetzung von Innovationen durch ein Individuum.

3. Welche Widerstände treten auf und wie reagiere ich darauf?

Am meisten faszinieren mich die Widerstände gegen Neues. Folgendes Bild zeigt einen aus meiner Sicht großen Widerstand sehr gut. Ich habe keine Zeit, weil ….

Es ist jedoch nicht nur die vermeintlich fehlende Zeit, oft gibt es Widerstand gegen wichtige, objektiv leistungsstarke Innovationen auch von Menschen, die davon profitieren. Gründe dafür können sein:

- Distanz

- Unterschiedliche Wahrnehmungen aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen

- Innovation als Kritik an Autoritäten

- Selbstwertschutz

- Kontrollverlust (Annahme: Menschen haben das Bedürfnis, ihre Umwelt zu kontrollieren)

- Angst vor Veränderung

- Angst vor dem Verlust des „sozialen Systems“

- Emotionalisierung des Konflikts

- Identifikation und Emotion

- Kognitive Dissonanz (Im Nachhinein hat man immer die bessere Entscheidung getroffen)

- „Bewährtheit“ der bestehenden Ausrüstung, Strukturen, etc.

Zusammenfassend noch einmal Ansätze, wie man als Individuum innovativer werden kann:

- Fördern der eigenen Kreativität durch bestimmte Techniken

- Das Akzeptieren von Widerständen im ersten Schritt

- Analysieren der den Widerständen zugrunde liegenden psychologischen Prozesse der Akteure innerhalb der Organisation, im Markt und im Umfeld

- Antizipieren und aktives Berücksichtigen der Widerstände

- Ändern von Gewohnheiten

Scrum – Ansatz V zur Gestaltung von Innovationsprozessen

Scrum ist eine Methode des agilen Projektmanagements und stammt aus der Softwareentwicklung. Maria Tagwerker-Sturm von INKNOWAKTION hat den Artikel "SCRUM - Mögliche Anwendung als Innovations-Prozessmodell" verfasst, der sich mit der Anwendung der Erkenntnisse im Produkt-Innovationsprozess beschäftigt. Somit werden die in diesem Blog dargestellten Ansätze zur Gestaltung von Innovationsprozessen um einen wesentlichen Ansatz ergänzt.

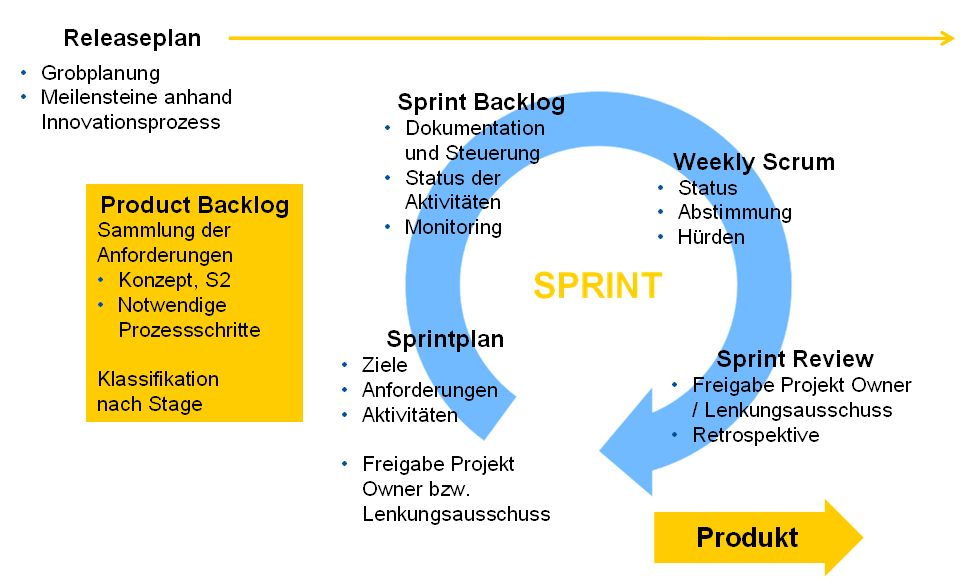

Am Beginn steht der Releaseplan mit der Grobplanung und den Meilensteinen. Ein zweiter wesentlicher Bestandteil ist das Product Backlog, worin permanent die Anforderungen gesammelt, priorisiert und spezifiziert werden.

Die Anforderungen im Product Backlog mit hoher Priorität werden zu einem Sprint zusammengefasst und durch den Projekt-Owner oder Lenkungsausschuss freigegeben. Danach startet die Entwicklung und Umsetzung der Anforderungen. Im Sprint Backlog wird die Abwicklung gesteuert und der Fortschritt dokumentiert. Der Sprint Backlog kann eine einfache Liste mit den Anforderungen und Status (offen / in Bearbeitung / erledigt) sein. Im Weekly Scrum werden der aktuelle Projektstatus und mögliche Probleme regelmäßig im Projektteam abgestimmt.

Nach Abschluss des Sprints findet der Sprint Review statt. Hier werden die Ergebnisse durch den Projekt-Owner bzw. Lenkungsausschuss freigegeben. In der Retrospektive finden die Lessons Learned statt, um Learnings und Verbesserungspotentiale für das Gesamtprojekt abzuleiten.

Anschließend startet der nächste Sprint bis zur Produktumsetzung und dem Projektabschluss.

Die Vorteile der Methode liegen in der iterativen Vorgehensweise. Am Projektbeginn einer Neuentwicklung gibt es viele Unsicherheiten, was die Anforderungen sind, wie das Produkt am Ende aussieht und welche Schritte notwendig sind. Scrum kommt dem entgegen, indem am Beginn nur ein Grobplan (z.B. Stage-Gate) erstellt wird. Die Anforderungen werden permanent im Product Backlog gesammelt und in den Sprints schrittweise abgearbeitet.

Daher ist Scrum ideal für Forschungsprojekte und Projekt mit hohem Innovationsgrad, Risiken und Unsicherheiten, um sich schrittweise an das Ziel heranzutappen.

Siehe auch:

- http://www.inknowaction.com/blog/?p=359 (Scrum – ein neuer Ansatz für Innovationsprozesse?)

- http://www.inknowaction.com/blog/?p=410 (Was das Innovationsmanagement von der Softwareentwicklung lernen kann …)

Was man von einem Fluglotsen lernen kann

Schon häufig habe ich in meinen Artikeln Analogien herangezogen und so versucht, Überzeugungen und Wissen zu vermitteln bzw. gegenseitige Verständigung und wechselseitigen Wissensaustausch zu fördern. Auch für kreative Ideenfindung und gemeinsames Schaffen neuen Wissens können Analogien einen wertvollen Beitrag leisten. Durch das Zusammenspiel verschiedener Elemente entstehen musterbildende Zusammenhänge, ohne dass deren Eigenschaften einander in irgendeiner Form ähnlich sein müssen. So können komplexe Zusammenhänge vereinfacht dargestellt werden und Personen mit verschiedenen fachlichen Hintergründen gelangen so einfacher zu einer gemeinsamen Verständnisbasis. Anhand folgender Ausführungen soll nun dargestellt werden was ein Fluglotsenbetrieb mit der Planung neuer Produkte und Dienstleistungen zu tun hat.

Ein Fluglotse überwacht den Flugraum und leitet alle Luftfahrzeuge in seinem Zuständigkeitsbereich (Sektor). Dadurch sollen Zusammenstöße vermieden werden, es soll jedoch auch eine möglichst ökonomische Durchführung der Flüge hergestellt und aufrechterhalten werden. Neben der Überwachung des Luftraums ist er zuständig für die Erteilung der Start- und Landefreigaben. Instrumente wie der Flugplan, Positionsmeldungen, Flugfunk und Radar unterstützen ihn bei seinen Aufgaben.

Im Rahmen der Produktplanung stellt sich die Aufgabe, neue bzw. vorhandene Produkt- bzw. Projektideen zu bewerten, um die vorhandenen Ressourcen möglichst sinnvoll - nicht immer ist die Fokussierung auf Effizienz auch sinnvoll - einzusetzen. Meist trifft ein Planungskomitee strategische Entscheidungen bzgl. des zukünftigen Produktprogramms und erteilt ebenso die Freigabe für die Produktplanung bzw. die Realisierung der Produkte. Ist es beim Fluglotsenbetrieb der Luftraum, der überwacht werden will, sind es bei der Planung neuer Produkte und Dienstleistungen Trends, Bedürfnisse sowie Markt- und Technologieentwicklungen die beobachtet werden. Die Geschäftsfeldstrategie, Rückmeldungen aus der Vorentwicklung, der Geschäftsfeldentwicklung und dem Marketing, die Kommunikation zwischen den einzelnen Organisationsbereichen und Planungsinstrumente wie die Positionierungsanalyse, die Lebenszyklusanalyse und die Roadmapplanung können als Werkzeuge bei der Planung neuer Produkte und Dienstleistungen genannt werden.

Ein Fluglotse muss die Parameter Höhe, Geschwindigkeit, x-Position und y-Position genau kennen, um die Flugzeuge sicher starten und landen zu lassen. Wird nur ein Parameter falsch berechnet, kann das verheerende Folgen haben. Flugzeuge auf der falschen Start- oder Landebahn, verzögerte Flugzeiten und sogar Kollisionen können die Folge sein.

Auch Im Rahmen der Planung neuer Produkte und Dienstleistungen müssen die entscheidenden Parameter genau analysiert werden. Nur wenn Technologie, Produkt, Markt und Organisation verstanden und richtig kombiniert werden, kann auch sichergestellt werden, dass durch das Unternehmen die richtigen Produkte zur richtigen Zeit am Markt angeboten werden können.

Definition Business Development

Business Development (BD) ist schon seit geraumer Zeit in aller Munde. Oft wird darunter - vor allem im deutschen Sprachraum - die Erschließung eines für die Organisation noch neuen Geschäftsfeldes verstanden. Mitunter wird BD auch als systematische Erschließung und Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen definiert. Im amerikanischen Sprachgebrauch hingegen wird BD so ziemlich für alles herangezogen, was in irgendeiner Form zu Weiterentwicklung, Wachstum und Wirtschaftlichkeit beiträgt.

Auch nach einer intensiven Literaturrecherche ist es mir nicht gelungen, eine allgemeingültige Definition für Business Development zu finden. Ich glaube, dass eine eindeutige Definition hinsichtlich der Bedeutung von Business Development - alleine schon auf Grund der unterschiedlichsten Zielsetzungen einzelner Organisationen - auch sehr schwierig ist. Dennoch möchte ich versuchen, meine Gedanken, Erfahrungen und mein Verständnis zu Business Development darzustellen:

Warum ist Business Development plötzlich in aller Munde?

Der starke, globale Wettbewerb zwingt viele Unternehmen zur ständigen Steigerung von Effizienz und Qualität. Konzentriert man sich als Organisation jedoch zu sehr auf Effizienz, Prozessoptimierung, Regeln und Kostensenkung, kann das schnell zu Be- oder gar Verhinderung von Innovationen - die ja schon per Definition eine Abweichung von der gelebten Regel sind - führen.

Kommt es dann auch noch zu Umsatzeinbrüchen in bisher dominanten Geschäftsbereichen, dauert es nicht lange bis die Alarmglocken läuten. Dann wird es höchste Zeit, sich auch mal anderen Geschäftsbereichen oder den kleineren, bisher möglicherweise vernachlässigten Themen zu widmen.

Das bedeutet jedoch auf keinen Fall, dass Business Development lediglich als punktuelles Krisenmanagement oder als isolierte Reaktion auf Marktveränderungen gesehen werden sollte, auch wenn das heute oft der Auslöser für Business Development Aktivitäten zu sein scheint.

Welchen Beitrag kann/sollte Business Development in einer Organisation leisten?

„Effizienz steigern“ durch das Denken in Prozessen auf der einen Seite und „Innovation“ durch das Denken in neuen Strategien und Geschäftsmodellen auf der anderen Seite, kann zu Reibung führen. Doch beide Kräfte sind in einer gesunden Organisation notwendig. Was also tun?

Neben dem Fokus auf das stabile und auf Effizienz ausgerichtete Kerngeschäft muss es auch Menschen, Prozesse und Methoden für den Umgang mit Business Opportunities, Instabilitäten und Neuem geben. Dabei ist es wichtig, dass ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen dem Business Development-Team und der „Kern-Organisation“ gepflegt wird. Auch wenn es sicher immer wieder Personen in der Organisation gibt, die sich lieber an "Altbewährtes" halten, statt neues zu versuchen, ist es Aufgabe des Busniness Developments genau diese „Angst“ vor dem Neuen und Unbekannten abzubauen. Deshalb sind die sozialen Kompetenzen eines Business-Developers mindestens genauso entscheidend, wie z.B. technisches Know-How und Marktverständnis.

Wie bereits weiter oben angemerkt, sollte Business Development nicht lediglich als punktuelles Krisenmanagement oder als isolierte Reaktion auf Marktveränderungen gesehen werden. Business Development kann viel mehr als zukunftsorientierte Unternehmensentwicklung definiert werden, dessen Ziel eine Balance zwischen Erkundungs- und Verwertungsaktivitäten ist (Auch bei den Ameisen beteiligen sich nicht alle beim Abtransport von gefundener Nahrung. Einige wenige der nützlichen Tierchen sind bereits schon wieder auf der Suche nach „Neuen Opportunities“).

Ist Business Development Bestandteil einer „gesunden“ Organisation,

- ermöglicht es über die Kerngeschäfte hinaus nachhaltig zu wachsen

- sorgt es kontinuierlich für die Erschließung neuer Geschäftsoptionen

- nimmt es Unsicherheiten aus F&E- Projekten

- entwickelt und bildet es Rahmenbedingungen für Technologien ab

- identifiziert es neue Anwendungsgebiete für Produkte und Technologien

- stellt es Trend- und Bedürfnisanalysen zur Verfügung

- unterstützt es die Organisation mit Methodenkompetenz

- liefert es Entscheidungsgrundlagen mit langfristiger Wirkung für das ganze Unternehmen

- etc.

Wichtige Tätigkeiten im Sinne eines kontinuierlichen Prozesses können dabei sein:

- Visions- und Strategieentwicklung (Szenarien, Mega Trends, etc.)

- Erkennen von Entwicklungen im Marktumfeld (Schwache Signale, Industrietrends, soziale Entwicklungen, Bedürfnisse, etc.)

- Erkennen von Chancen und Potentialen

- Bewertung von Marketingchancen und Absatzmärkten

- Kreative Ideenfindung durch die Kombination von Technologie- und Marktentwicklungen

- Analyse, Bewertung und Auswahl geeigneter Geschäftsideen und Erstellung von Roadmaps

- Experimentieren mit Technologien und Business-Konzepten

- Segmentierung der Märkte und Kundengruppen nach Verhalten und Bedürfnissen

- Festlegen und analysieren von Zielmärkten (Kundenworkshops, Kundenbefragungen, Lead User, CPM, Studien, etc.)

- Entwerfen konkreter Geschäftsmodelle

- Umsetzen neuer Geschäftsmodelle

- etc.

Die oben angeführten Tätigkeiten sind vor allem eine Mischung aus Kompetenzen in den Bereichen Kreativität (Ideenfindung, Methodenkompetenz, Pflege von internen und externen Netzwerken, Führen ohne disziplinarische Weisungsbefugnis, …), Umsetzung (Projektmanagement, Entwicklungs-Know-How, Marketing- und Vertriebskompetenzen,…) und Leadership (oft spielt hier die Führung ohne disziplinarische Weisungsbefugnis eine entscheidende Rolle). Entscheidend für die erfolgreiche Weiter- oder Neuentwicklung von Geschäftsmodellen ist deshalb, diese Kompetenzen zu entwickeln und zu trainieren.

Was Organisationen sehen, entscheidet was sie verändern!

Die Bereitschaft, bestehende Denkmuster in Frage zu stellen und sich neuen und unvorhergesehenen Herausforderungen zu stellen, ist ein wesentliches Merkmal von Business Development. Hat man erkannt, dass das bestehende Businessmodell – beispielsweise aufgrund steigenden Wettbewerbs, zu geringen Differenzierungsmöglichkeiten oder der Kostenstruktur – ein Auslaufmodell ist, können eben nur neue Ansätze helfen. Deshalb werden beispielsweise heute in Krankenhäusern die Operationssäle von Facility-Managern betrieben und für jede einzelne Operation bezahlt. Die Industrie kauft zum Teil keinen Kompressor mehr, sondern Kubikmeter Druckluft und Hersteller von Werkzeugmaschinen werden nicht mehr für den Verkauf der Maschine bezahlt, sondern nach der Anzahl fehlerfrei produzierter Teile auf diesen Anlagen.

Aber auch strategische Anpassungen sind mitunter nötig, wenn Signale richtig gedeutet werden und sich neue Trends abzeichnen.

Beispiele einer neuen „Business-Logik“ gibt es mittlerweile schon sehr viele und es werden – durch gezieltes Business Development - immer mehr.