Prophezeien ist ungemein schwierig – besonders wenn es um die Zukunft geht.

Da es auf meinem Blog eine eigene Kategorie mit dem Namen Sprichwörter und Zitate gibt, sollte dieser Bereich auch wieder einmal mit neuen Inhalten gefüllt werden. Im letzten Artikel – „Über Glückskekse, Zitate und Sprichwörter“ steht eine Liste mit 101 Sprichwörtern und Zitaten zum Thema Ideen und Innovationen zum Download bereit.

Auch zum Thema Zukunftsforschung – ein weiteres spannendes Thema vor der Produktentwicklung - habe ich nun ein paar interessante Sprichwörter und Zitate gefunden.

Lucius Annaeus Seneca, ein römischer Philosoph und Dichter (4 v. Chr. – 65 n. Chr.) soll gesagt haben:

„Die Zeit wird kommen, wo unsere Nachkommen sich wundern, da wir so offenbare Dinge nicht gewusst haben.“

Dieses Zitat ist eines meiner Lieblingszitate und ich gebe dem Herrn absolut Recht. Es wundern sich wahrscheinlich täglich Menschen über Dinge, die so offensichtlich scheinen und doch Jahrhunderte lang nicht „richtig“ gesehen wurden.

Welche der folgenden Zitate zum Thema Zukunftsforschung gefallen Ihnen am besten und warum? Oder kennen vielleicht selbst noch Zitate zu diesem Thema?

„Prophezeien ist ungemein schwierig – besonders wenn es um die Zukunft geht.“

[Chinesisches Sprichwort]

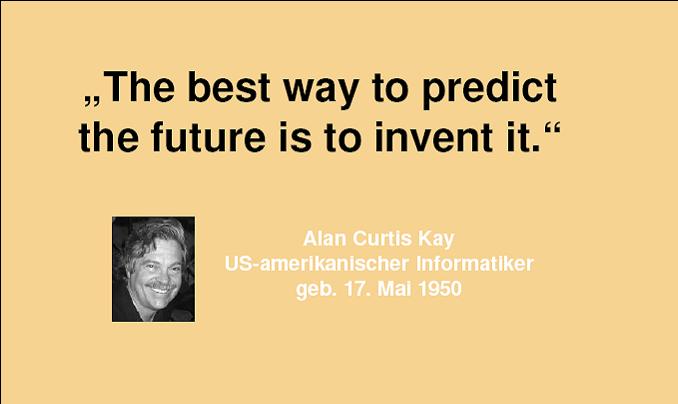

„The best way to predict the future is to invent it.“

[Alan Curtis Kay, US Informatiker]

“Es waren nicht die Postmeister, die die Eisenbahn gründeten.”

[Joseph Alois Schumpeter, Österreichisch-amerikanischer Nationalökonom, 1883-1950]

„Don’t fight forces, use them!“

[Richard Buckminster Fuller, US-amerikanischer Philosoph und Schriftsteller, 1895-1983]

„It wasn’t raining when Noah built the ark.“

[Howard Ruff, US-amerikanischer Berater und Schriftsteller]

Technologieentwicklungs- und Vorentwicklungsprojekte – Ansatz IV zur Gestaltung von Innovationsprozessen

Damit Ideen und technische Konzepte abgesichert werden können und keine "Eckigen Räder" entwickelt werden, bieten sich Technologieentwicklungs- bzw. Vorentwicklungsprojekte an.

Vorgeschaltete Technologieentwicklungs- bzw. Vorentwicklungsprojekte sind Möglichkeiten, speziell die Entwicklung technischer- und radikaler Innovationen zu ermöglichen. Neue Technologieentwicklungen sowie die Weiterentwicklung bestehender Lösungen werden dem Unternehmen zur Verfügung gestellt und fließen in die „konventionelle“ Produktentwicklung ein. Technologiestrategie, Produktstrategie oder konkrete Produktideen können Auslöser für die Initiierung von Vorentwicklungsprojekten sein. Vorentwicklungsprojekte können, müssen aber nicht, Input für den Produktentwicklungsprozess sein. Vielmehr gilt es, schon heute die Wettbewerbsfähigkeit in zukünftige Produktbereiche auszudehnen. Technologieentwicklungs- bzw. Vorentwicklungsprojekte können unabhängig von einer Produktentwicklung angestoßen oder einer konkreten Entwicklung zugeordnet sein. Eine projektunabhängige Vorentwicklung verfolgt bspw. das Ziel der Entwicklung einer neuen Technologie oder Komponente (z.B. ein neuer Sensor, der zukünftig in mehreren Geräteserien zum Einsatz kommen könnte). Eine projektabhängige Vorentwicklung verfolgt hingegen das Ziel der Schaffung einer Grundlage für ein bereits definiertes Produkt.

Im Vorentwicklungsprojekt soll weiters geklärt werden, ob die Produktideen überhaupt technisch realisierbar sind und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Es muss überprüft werden, ob das zur Entwicklung nötige Know-how vorhanden ist und falls nicht, wo dieses beschafft werden kann. Der Prozess deckt somit die Spanne von der Technologiebewertung bis zur Machbarkeitsprüfung technischer Innovationsideen ab. Wichtige Schritte im Vorentwicklungsprozess sind:

- Gewinnung und Selektion von Ideen

- Prüfung der Machbarkeit

- Auswahl und Bereitstellung von Technologien

- Entwicklung und Test neuer Lösungsprinzipien

- Systemarchitekturen und Plattformen

Am Ende der Technologieentwicklung bzw. des Vorentwicklungsprozesses stehen Funktionsmuster, Konzeptbewertungen, Patentrecherchen, erste Prototypen und Simulationen - alles, was im Rahmen einer Entscheidung für ein Serienprojekt relevant ist, um die technische Unsicherheit zu vermindern bzw. die technische Machbarkeit zu gewährleisten. Es können verschiedene Konzepte verfolgt und dann das am besten geeignete ausgewählt werden. Dadurch können die Risiken für das Serienprojekt minimiert werden. Produktideen sollen geprüft werden, ohne an unmittelbare Wirtschaftlichkeitserwägungen gebunden zu sein. Exakte Aussagen bezüglich Zeit, Termine, Qualität und Kosten sind deshalb in dieser Phase nicht zu erwarten, ebenso wenig wie es gelingt, exakt vorauszusagen, welche Ziele tatsächlich erreicht werden, welche technischen Hindernisse auftreten und wie diese zu überwinden sind. Erste Abschätzungen sind jedoch durch die intensive Auseinandersetzung mit der Problemstellung schon möglich. Idealerweise können somit schon zu Beginn des Produktentwicklungsprozesses dank der Produktplanung und der technischen Vorklärung im Vorentwicklungsprozess relativ stabile Ziele vorgegeben werden. [1]

Das Timing der Bereitstellung von technischen Lösungen führt häufig zu folgender Fragestellung:

Muss mit der Produktentwicklung gewartet werden, bis die Technologieentwicklung abgeschlossen ist, oder kann Technik und Produkt parallel entwickelt werden?

Wird zuerst die Technik entwickelt, verlieren Unternehmen die Chance der Überlappung von Technik- und Produktentwicklung und eines insgesamt geringeren Entwicklungsaufwandes. Werden hingegen die Technologieentwicklungen in die Produktprojekte eingebettet, gehen die Unternehmen das Risiko ein, dass die Projekte an mögliche Verzögerungen in der Technologieentwicklung gekoppelt werden. Daraus ergibt sich die zentrale Entwicklungsentscheidung, wie eng Technologieentwicklung und Produktentwicklung aneinander gekoppelt werden sollen.

Tipp: Stehen sehr viele technische Lösungen zur Wahl, ist es meist besser, die Technologieentwicklung vom Projekt zu entkoppeln, um eine verfrühte Vorentscheidung für eine bestimmte Lösung zu verhindern.

Für den Produktentwicklungsprozess bedeutet das, dass ein System mindestens so variabel ist, wie die variabelste seiner Komponenten. Wenn demnach die hochvariable Technologieentwicklung in den kritischen Pfad des Projektes gelegt wird, wird der gesamte Zeitplan so unvorhersagbar, wie es die Technologieentwicklung ist. Ziele der Produktentwicklung, wie hohe Produkt-Performance bei geringen Kosten erfordern eine Lösung, die zwischen diesen beiden Extremen liegt.[2]

Während der Vorentwicklung können bereits viele Fragen bzgl. technischer Machbarkeit geklärt werden. Durch die Bereitstellung von technischen Spezifikationen des Produktes bzw. einzelnen Systemkomponenten ist die Anzahl von Änderungen bei der Serienentwicklung wesentlich geringer, was zu einem stabilen und wirtschaftlichen Entwicklungsprozess führt.

[1] Vgl. Schmelzer 2005, S. 50ff.

[2] Vgl. Reinertsen 1998, S. 128ff.

Das Flugzeug aus dem Drucker

Bisher konnte man einen „Ausdruck“ nur zum Fliegen bringen, wenn man das Papier aus dem Drucker nahm und einen Flieger daraus faltete.

Einer Forschergruppe an der University of Southhampton gelang es jedoch mithilfe eines Laser-Sinterprozesses ein funktionsfähiges Fluggerät zu drucken. Benötigt wird dazu Kunststoffpulver, das von einem Laser Schicht für Schicht zu fertigen Bauteilen verschmolzen wird. Die sogenannte Flugdrohne besteht aus wenigen Einzelteilen und lässt sich blitzschnell zusammenbauen. Die gedruckten Einzelteile sind mit speziellen Schnappverschlüssen ausgestattet, sodass keine anderen Befestigungsmechanismen benötigt werden.

Während die Flugleistungen eines Papierfliegers eher als gering einzustufen sind, schafft diese Drohne einiges:

- 500 Gramm Nutzlast

- Geschwindigkeiten bis 145 km/h

- 30 min Standzeit des Akkus

Die Innovation steckt aber nicht in der technischen Leistungsbeschreibung. Das CAD-Modell und der Laser-Sinter-Prozess sind die „intelligenten“ Bestandteile dieses Forschungsprojektes.Vielleicht werden ja bald die Daten zum Download bereitgestellt, sodass sich jeder seine eigene Drohne ausdrucken kann.

Mehr dazu gibt es unter folgendem Link zu sehen:

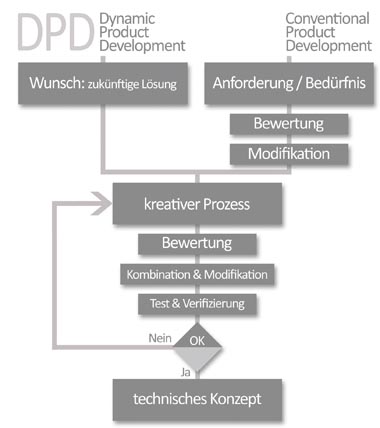

Dynamic Product Development – Ansatz III zur Gestaltung von Innovationsprozessen

Während Methoden wie Simultaneous Engineering, Concurrent Engineering oder Front Loading vorwiegend bei Produktverbesserungen eingesetzt werden, eignet sich der Dynamic Product Development Prozess vor allem für radikale Innovationen. Anders als die klassische Sichtweise, eine möglichst genaue Planung vor den ersten Entwicklungsschritten zu machen, ist die Planung in sehr kurzen Zeitabständen zu machen. Ottosson beschreibt dies wie folgt:

“Perhaps a shocking statement is that meaningful planning can only be done in very short periods of time, down to minutes in the early stages of product development when new ideas and findings can suddenly totally change the whole planning situation.”

Dynamic Product Development (DPD) basiert auf einem ganzheitlichen Ansatz. Der Prozess startet mit einem Wunsch und nicht mit einem Bedarf, wie andere Ansätze zur Gestaltung von Innovationsprozessen. Dieser Wunsch stellt eine zukünftige Situation bzw. Lösung dar.

Viele herkömmliche Ansätze von Entwicklungsprozessen starten mit Anforderungen und Bedürfnissen vom Markt. Bestehende Lösungen werden verglichen und bewertet. Erkenntnisse daraus fließen in die Modifikation der Idee mit ein, bevor ein kreativer Prozess gestartet wird. Dies hat jedoch zur Folge, dass häufig nur einzelne Details verbessert werden, völlig neue, radikale Innovationen aber nur sehr selten entstehen. Ist hingegen ein definierter und visualisierter Wunsch über zukünftige Zielvorstellungen und Lösungen Startpunkt der Entwicklung und wird basierend darauf ein kreativer Prozess gestartet, sind die Rahmenbedingungen für eine einzigartige, neue Lösung geschaffen.

Anmerkung: Ein ähnlicher Zugang bzw. eine ähnliche Vorgehensweise wurde hier auf diesem Blog bereits einmal dargestellt. Dies geschah im Rahmen der „Blue Ocean Strategy“!

Folgende Auflistung soll einen Überblick über die wesentlichen Rahmenbedingungen und Inhalte des Dynamic Product Development geben:[1]

- Eine klare Vision des erwarteten Resultats muss kommuniziert und von jedem am Produktentwicklungsprozess beteiligten Mitarbeiter verstanden werden

- Ein Konzept ist von einer eigens dafür vorgesehenen Gruppe zu erstellen - der Projektleiter ist auch in der Konzeptgruppe

- Zwischen dem Team der Produktentwicklung und der Konzeptgruppe ist ein ständiger Austausch von Informationen erforderlich

- Um auf Veränderungen und neue Möglichkeiten reagieren zu können, muss das Konzept im Zuge der Produktentwicklung kontinuierlich angepasst werden

- Die Entwicklung erfolgt in Projektteams, welche sich bei Bedarf ebenso dynamisch ändern

- Die Einbeziehung des Kunden in den Entwicklungsprozess ist entscheidend für Dynamic Product Development

- Das Pareto Prinzip (80/20- Regel) soll schrittweise bei allen Aktivitäten

adaptiert werden

- Informationsaustausch hat schnell, unlimitiert und in regelmäßigen Abständen zu erfolgen

Dynamic Product Development zeigt vor allem in den frühen Phasen des Entwicklungsprozesses klare Vorteile, setzt jedoch erfahrene Teammitglieder voraus. Erst in einer späteren Phase, wenn Detailarbeit zu leisten ist, ist der Einsatz wenig erfahrener Mitarbeiter anzuraten.

[1] Vgl. zur vollständigen Auflistung der Rahmenbedingungen und Inhalte sowie einer ausführlichen Beschreibung des Dynamic Product Development Ottosson 2002, S. 209f.

Ideen zum Leben erwecken

Es gibt bereits sehr viel Literatur zum Thema Ideengenerierung und auch zum Thema Ideenprozess (der formale Weg, den eine Idee zurücklegt, bis diese umgesetzt wird, oder auch nicht).

Was sind aber die Voraussetzungen, damit eine Idee bis zur Umsetzung gelangt und diese im Idealfall auch ein Erfolg wird?

Dazu gibt es aus meiner Sicht eine einfache Formel:

IDEE + LEADERSHIP = ERFOLGREICHE INNOVATION (Produkt, Dienstleistung, oder was sonst in einer Organisation und am Markt erfolgreich umgesetzt werden soll).

Natürlich gibt es gute und schlechte Ideen bzw. Ideen mit wenig und viel Potential. Geht man aber im Folgenden einmal von einer Idee mit „genügend“ Potential aus, ist die wahrscheinlich wesentlichste fehlende Zutat zu einer erfolgreichen Innovation LEADERSHIP.

Was versteckt sich aber hinter diesem scheinbar so wichtigen Wort?

Es bedeutet nichts anderes, als dass es einen „Fahnenträger“ mit gewissen Eigenschaften bedarf. Dieser muss seine Aufgabe, eine Idee zur Umsetzung zu geleiten, wirklich gerne und gut machen.

Mit gewissen Eigenschaften sind neben den SKILLS (fachliches Wissen, Know-how, Methodenkenntnisse, etc.) vor allem

- ABILITIES (Intuition, Können, Talent, Anpassungsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen)

- INSIDES (Wissen um die Organisation, Netzwerke, emotionale Verbindungen, etc.)

- COURAGE (Antrieb, Wille, Leidenschaft, Mut, Engagement, etc.)

gemeint.

Trägermedium einer Idee ist immer der Mensch. Deshalb sind speziell diese sehr „ menschlichen“ Eigenschaften und Kompetenzen das Entscheidende auf dem Weg zur Innovation. Nur lassen sich diese eben nur sehr schwer operationalisieren und in einen Prozess verpacken.

Darum ist gerade das Front End or Innovation ein Bereich, wo es ganz besonders auf den Menschen ankommt. Nur der Mensch kann einer Idee zum nötigen „Gewicht“ verhelfen, indem er diese kommuniziert, Anhänger dafür findet und sie zu einer erfolgreichen Innovation weiterentwickelt.

Was ist aber nun Voraussetzung, damit Mitarbeiter die Initiative ergreifen und Ideen treiben? Sind es die oft zitierten Rahmenbedingungen (Kultur, Organisation, Incentives,…), oder ist Leadership sowieso nur etwas für eine ganz bestimmte Art von Menschen?

Was meinen Sie?