Und jetzt erst recht

Entgegen jeder Erwartung und unter schwierigsten Umständen schaffen es Innovationen immer wieder sich durchzusetzen.

Das gilt aber nicht nur für neue Produkte, Technologien oder Geschäftsmodelle, sondern auch für die Menschen selbst. Menschen mit einer klaren Vision, Mut, Kreativität, Schöpfergeist, aber auch der nötigen Beharrlichkeit schaffen es immer wieder ihren Weg zu gehen – und das auch noch sehr erfolgreich, wie folgendes Video zeigt.

Vielleicht sind diese Menschen ja dazu da, um uns aufzuzeigen, dass auch wir diese Eigenschaften weiterentwickeln sollten, wenn wir etwas Außergewöhnliches anstreben.

Störende Innovation – oder – keiner will den roten Ball!

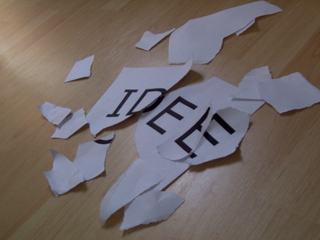

Unternehmen wünschen sich kreative Mitarbeiter, die quer denken sowie eine Menge bahnbrechender Ideen, die Bestehendes in Frage bzw. auf den Kopf stellen! Das müsste eigentlich schlüssig sein, wenn man den Aussagen vieler Innovationsverantworltichen Glauben schenkt, die radikale Innovationen offensichtlich als essentiell für das Überleben von heimischen Unternehmen sehen.

Doch ist das wirklich so?

Laut einer Studie der Unternehmensberatung „die Ideeologen“ möchte das nur weniger als ein Drittel der Unternehmen wirklich haben. Innovative Ideen werden von einem Großteil der Unternehmen nämlich nur dann akzeptiert, wenn sich diese auch in bestehende Systeme integrieren lassen und die Regeln nicht verletzt werden. Innovation nach Vorschrift sozusagen. Meist funktioniert das dann auch ganz gut. Ideen werden gesammelt, konkretisiert und bewertet, bis sie schließlich zur Umsetzung freigegeben werden. Haben jedoch in diesem Kontext radikale, bahnbrechende Ideen, die alles auf den Kopf stellen (Organisationsstruktur, Vertriebswege, Geschäftsmodelle,…) wirklich eine Chance? Oder fühlt man sich als Entscheider doch eher zu Ideen hingezogen, die wenig Staub aufwirbeln und auf bewährte Strukturen und Konzepte aufbauen?

Es lässt sich auf jeden Fall ein klarer Widerspruch erkennen. Wie soll man aber nun diesem Widerspruch - steigende Bedeutung von radikalen Innovationen auf der einen Seite und die häufig hohe Resistenz gegenüber Veränderung auf der anderen Seite - begegnen?

Abgestimmte Prozesse, eine möglichst flexible Organisationsstruktur, die geeignete strategische Grundausrichtung oder eine auf Innovation gepolte Kultur?

Eine Patentlösung scheint es hier nicht zu geben. Wäre auch sehr verwunderlich, wenn radikal Neues immer auf die gleiche Art und Weise entstehen würde! Aber wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Innovationsverantwortliche erst einmal verstehen müssen, dass echte Innovationen offensichtlich stören.

Bewusst ist mir das durch ein Spiel geworden:

Alle Teilnehmer (8 waren es in unserem Fall) stellen sich in einen Kreis. Sie beginnen einen Ball (in unserem Fall war es ein weißer) von einer Station zur nächsten weiterzugeben. Dieser Vorgang soll einen einfachen Standardprozess darstellen. Dann kommt ein weiterer Ball ins Spiel. Ein Teilnehmer wirft den Ball einem anderen Teilnehmer zu. Diesmal ist die Reihenfolge jedoch egal. Wichtig ist nur, dass jeder den Ball mindestens und höchstens einmal fangen und werfen sollte. Es entsteht eine bestimmte Ball-Bahn, also eine Personenreihenfolge, die der Ball durchläuft. Wenn alle den Ball einmal gehabt haben, fängt dieser Kreislauf parallel zum ersten Kreislauf wieder von Neuem an. Der zweite Kreislauf symbolisiert einen weiteren, etwas „schwierigeren“ Standardprozess. Bis hierher hat alles ganz gut geklappt! Jetzt kommt jedoch die Innovation (ein roter Ball) ins Spiel. Dieser wird völlig unabhängig von einer Reihenfolge ins Rennen geschickt. Und siehe da – dieser Ball stört(e) gewaltig. Jeder Teilnehmer wollte den Ball schnell wieder los werden (damit er sich auf die Standardprozesse konzentrieren kann) und falls der Ball einmal auf den Boden fiel, gab es keinen mehr, der sich dafür zuständig fühlte.

Meine Schlussfolgerung:

- Echte Innovationen stören Standardprozesse und -abläufe.

- Es braucht jemanden (ein System), der sich um diese roten Bälle kümmert, der sie nicht als störend empfindet.

Innovation um jeden Preis?

Innovation ist grundsätzlich sehr positiv besetzt, auch wenn es in den letzten Jahren doch sehr inflationär verwendet wurde und es teilweise etwas an Substanz fehlt.

Doch warum ist Innovation technischer Fortschritt, oder wie auch immer man dazu auch sagen möchte, so positiv besetzt - ja scheinbar so überlebensnotwendig für uns?

Es liegt wahrscheinlich daran, dass Innovation und technologischer Fortschritt auch immer mit Wachstum in Verbindung gebracht wird - und Wachstum wiederum assoziiert Wohlstand.

Jetzt gibt es da nur einen kleinen Widerspruch:

Auf der einen Seite ist es ja kein Geheimnis, dass wir auf einem Planeten leben, welcher uns nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung stellen kann. (Wobei man hier schon die Frage einwerfen könnte, ob uns Menschen diese Ressourcen alle zustehen?) Ressourcen wachsen zwar auch nach, doch mittlerweile nicht so schnell, wie das die stark wachsende Menschheit benötigen würde. Außerdem zerstören wir durch unser menschliches Wirtschaften nicht nur den einen oder anderen Wald, verschmutzen Flüsse und Seen, rotten Lebewesen aus, sondern erschöpfen uns selbst dabei noch bis über unsere Grenzen hinweg (BurnOut).

Auf der anderen Seite sind die von uns Menschen geschaffenen Wirtschafts- und Banksysteme (Wettbewerb, Effizienz, Börse, Zinsen, Zinseszinsen, etc.) aber so konzipiert, dass Wachstum die einzige Möglichkeit ist, um eben diese Systeme am Leben zu erhalten und nicht an Status und Wohlstand einzubüßen. (Zum Glück bekommt das vorherrschende System genug Support von Millionen kaufwütigen Konsumenten – Tag für Tag. Um die Menschen zu beschäftigen, werden Güter produziert, die niemand wirklich braucht und welche darüber hinaus durch ihre Produktion und Entsorgung die Umwelt schädigen.)

Die Konsequenz, die sich daraus ergibt: Hören wir auf Innovationen voranzutreiben bzw. diese nachzufragen, bricht das System zusammen!

Aber bitte verstehen sie mich nicht falsch – Wachstum sehe ich als etwas sehr Natürliches – schlecht ist es aber dann, wenn es dauerhafte Schäden an Umwelt, Natur und Gesellschaft verursacht. Und ich möchte hier in keinster Weise Innovation oder technischen Fortschritt in Frage stellen. Ganz im Gegenteil. Ich bin davon überzeugt, dass ein „Neues System“ mindestens genau so viel an guten Ideen, Kreativität, und Innovation bedarf, als das jetzige.

Fragen, die sich mir in diesem Zusammenhang stellen, sind:

Wollen wir das momentan vorherrschende System so lange künstlich am Leben erhalten, wie es nur irgendwie geht? (Bis alle Ressourcen schlussendlich aufgebraucht sind)

Zerstören wir nicht mittlerweile mehr durch die Art unseres Wirtschaftens, als wir Erfolge erzielen?

Ist der Preis den wir bzw. unsere Kinder und Kindeskinder für unser aktuelles Wirtschaften zahlen vertretbar?

Haben Politik und Wirtschaft - auch wenn man gewissen Handelnden ein Bemühen nicht abstreiten kann - vergessen zu fragen was der Mensch braucht?

Sind (Wirtschafts-) Systeme denkbar, die ein „erfülltes“ Leben auf unserem Planeten ermöglichen, ohne diesen kontinuierlich zu zerstören?

Tragen nicht immaterielle Werte wie Gesundheit, soziale Beziehungen oder der Schutz unseres Planeten viel mehr zur Lebensqualität bei als Geld und Besitz?

Beantworten wir speziell die letzte Frage mit JA und sehen nicht mehr Wachstumsraten, Umsatz und Gewinn als Größen an denen wir uns auszurichten haben, müsste jedoch das Wort Innovation neu definiert werden. Während man aktuell nur von Innovationen spricht, wenn sich Neues auch gewinnbringend am Markt oder in einer Organisation durchsetzt, spricht man vielleicht ja zukünftig auch von Innovation wenn diese „einfach nur“ die Lebensqualität der Menschen erhöht, die Umwelt schützt oder soziale Beziehungen fördert, ganz ohne Gewinn abzuwerfen.

Ähnlich wie bei aktuellen Produktentwicklungen ist jedoch zu beachten: Vor der eigentlichen Entwicklung (b4development) sollten wir uns im Klaren darüber sein was wir wirklich wollen.

Darum schadet es auch nicht, sich über etwaige Alternativen zu informieren!

Die Phasen der Ideenfindung

Der Ideengenerierungsprozess kann in drei Phasen eingeteilt werden, welche unterschiedliche Ansatzpunkte bieten die Ideenfindung zu organisieren, zu intensivieren und zu optimieren.

Der Ideengenerierungsprozess kann in drei Phasen eingeteilt werden, welche unterschiedliche Ansatzpunkte bieten die Ideenfindung zu organisieren, zu intensivieren und zu optimieren.

Phase 1: Hier soll versucht werden, den Informationsfluss zu verstärken und die Kommunikationsdichte (zu neuen Ideen, neuen Chancen, neuen Geschäftsfeldern, etc.) zu erhöhen. Weiters sollten Aktivitäten eingeleitet werden, mittels denen in zielorientierter sowie systematischer Form Ideen generiert werden. Dazu ist es erforderlich, sich im ersten Schritt einen Überblick über den Informationsstand zu verschaffen, um festzustellen, aus welchen Quellen derzeit die Informationen bezogen werden, wie man sie auswertet, deutet, mit Sinn versieht und in die Organisation verteilt. Es muss auch in Erfahrung gebracht werden, wo noch Informations- bzw. Umsetzungsdefizite bestehen. Darauf aufbauend kann ein Maßnahmenplan entwickelt werden, wer in welcher Form und mit welchen Mitteln zukünftig im externen und internen Bereich möglichst brauchbare Daten beschafft, aufbereitet, deutet, in Informationen überführt und an die Organisation verteilt.

Phase 2: Um zu verhindern, dass ein Großteil der Ideen in einem Unternehmen nicht aufgegriffen, geprüft und umgesetzt wird, müssen diese Ideen möglichst schnell und unkompliziert erfasst werden können, was vor allem den Willen der Mitarbeiter und „Ideenlieferanten“ voraussetzt.

Phase 3: Im günstigsten Fall können Entscheidungsträger auf einen unternehmensweiten Pool von Ideen für neue und innovative Produkte zurückgreifen. Dieser Ideenpool sollte idealerweise von einer zentralen Stelle (Ideenmanagement oder Innovationsmanagement) verwaltet werden. Eine erste Beurteilung einer Idee ist von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig und muss deshalb immer unter Berücksichtigung der im Unternehmen vorhandenen Randbedingungen erfolgen.

Es ist davon auszugehen, dass nicht alle eingebrachten Ideen völlig ausgereift, komplett und bewertungsfähig sind, weshalb eine wesentliche Aufgabe darin besteht, neu eingegangene Ideen zu sichten, auf ihre Verständlichkeit, Logik, Detailliertheit, etc. zu überprüfen und gegebenenfalls weiter zu bearbeiten, um schließlich für das Unternehmen werthaltige Ideen für eine anschließende Bewertung und Auswahl in einem Ideenpool bereit zu stellen.

Innovative Ideen zur Weihnachtszeit

Ich möchte allen Leserinnen und Lesern auf diesem Wege ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest im Kreise der Familie wünschen.

Und da es auch nicht mehr allzu lange dauert, bis das neue Jahr anbricht, wünsche ich auch gleich alles Gute und viele innovative Ideen für das Jahr 2012.

Aber VORSICHT vor zu vielem Feiern - wie auch der Weihnachtsmann auf dem Bild anmerkt, ist eine Idee am nächsten Tag oft gar nicht mehr so erfolgversprechend.