Überzeugen mit einem Pitch!

Dass es sich bei einem Pitch um keinen Wurf beim Baseball handelt, hat Guy Kawasaki schon erklärt. Auch, wie die Folien dieser „Aufzugspräsentation“ aussehen sollten sind hier noch einmal kurz beschrieben.

Wie sieht es aber mit den tatsächlichen Inhalten eines „Pitch“ aus? Wie kann ich meine Geschäftsidee anderen Menschen verständlich erklären? Vor allem, wenn es sich um eine völlig neue Idee handelt, ist es meist eine sehr große Herausforderung mit nur wenigen Slides und Sätzen die potentiellen Investoren vom Erfolgspotential zu überzeugen. Folgende Ausführungen sollen zeigen worauf es bei einem guten Pitch ankommt.

Die erste Vorlage, die ich hier darstellen möchte zielt vor allem auf eine Präsentation vor Investoren ab.

Die zweite Vorlage ist etwas allgemeiner gehalten, regt aber durch die vielen bunten slides zu neuen Ideen an.

Vorlage drei ist von Can Ertugrul und beschreibt unterschiedliche “Anatomien” eines guten Pitches und hilft so Ansätze zu finden, um sich in die Zielgruppe hineinversetzen zu können.

Zum Abschluss noch eine letzte Vorlage von Adeo Ressi. Dieser Pitch zielt darauf ab, eine Geschäftsidee in nur einem Satz darzustellen.

My company, __(insert name of company)__, is developing __(a defined offering)__ to help __(a defined audience)__ __(solve a problem)__ with __(secret sauce)__.

Es gibt natürlich noch viele weitere Vorlagen für einen guten Pitch. Wichtig ist, dass nicht jede Vorlage auch für jede Situation bzw. Zielgruppe geeignet ist. Die eine Vorlage für den perfekten Pitch gibt es vermutlich nicht. Die Auseinandersetzung mit derartigen Vorlagen kann aber helfen einen individuell perfekten Pitch für die eigene Geschäftsidee zu entwickeln.

Mehr Vorlagen zu den Pitches gibt es auf http://secondflush.de/entrepreneurship/wie-wird-mein-pitch-erfolgreich/ oder http://de.slideshare.net/search/slideshow?searchfrom=header&q=pitch

Ausbildung und Bildung der Zukunft

Einsteigen möchte ich bei diesem Beitrag mit den Schlussorten des letzten Artikels:

„Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.“ (Albert Einstein)

Denn auch der folgende Film über Ausbildung und Bildung in Vergangenheit und Zukunft zeigt deutlich, dass nicht alles was früher funktioniert hat, auch morgen funktionieren muss.

Früher galten die Akademiker als die schlauen Leute und Nichtakademiker als die Ungebildeten. Heute jedoch ist ein akademischer Abschluss bei weitem nicht mehr Garantie für einen Job und schon gar nicht für eine erfolgreiche Laufbahn.

Ausbildung wie wir sie heute noch großteils vorfinden wurde designed für die industrielle Revolution, welshalb eine Schule auch tatsächlich einer Fabrik ähnelt, welche standardisierte Produkte herstellt.

Doch lassen sich (junge) Menschen in der heutigen Informationsgesellschaft auf diese Weise "entwickeln"?

So ist es auch nicht verwunderlich, wie folgendes Video zeigt, dass wir, obwohl wir zur Schule gehen Kreativität und divergentes Denken verlernen, obwohl wir es eigentlich gekonnt hätten.

Innovation and Productmanagement Basics – Part 2

Dear students,

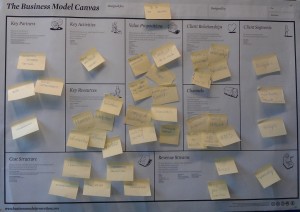

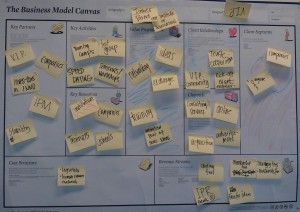

to get an overview about the main dimensions of a business model we gave the business model framework “CANVAS” a try.

copyright (c) Dr. Alexander Osterwalder, Yves Pigneur

The Business Model Canvas, is a strategic management tool which allows you to describe, design, challenge, invent, and pivot a business model.

Here you can see a video:

Your challenge was to help people to get more innovative. Below you can find your results. You did a great job!

Wie bekommt man Zugang zur eigenen Kreativität?

Nicht immer ist es einfach die eigene Kreativität zu erleben oder auszuleben. Das gilt für das Berufsleben genauso wie für den privaten Bereich. Und es gilt sowohl für Organisationen wie auch für das Individuum.

Wie findet bzw. wie fördert man aber den Zugang zur eigenen Kreativität? Dieser Frage möchte ich mich in diesem Beitrag gerne widmen.

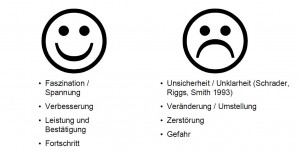

Innovation geht häufig vom Einzelnen aus. Das ist bekannt. Dabei hat das Individuum mit 2 Seiten der Innovation zu tun: Kreation und Destruktion.

Um als Individuum innovativ zu sein stehen 3 wesentliche Fragestellungen im Vordergrund.

1. Wie kommt es zum kreativen Impuls?

Eine Idee entsteht oft plötzlich und ungeplant, dennoch kann das schöpferische Potential trainiert werden.

Assoziieren (Brainstorming), Kombinieren (Morphologie) oder Verfremden (Synektik) sind hier gute Möglichkeiten. Aber auch das Verändern von Gewohnheiten spielt eine entscheidende Rolle, wenn es um die Entfaltung des schöpferischen Potentials geht. Clayton Christensen sagt dazu folgendes:

2. Was motiviert die Einzelne oder den Einzelnen zur Durchsetzung der Innovation?

Die Motivation eines Individuums hängt häufig mit der eigenen Einstellung zusammen. Bin ich überzeugt davon, die Umwelt selbst beeinflussen zu können, also „Herr meines Schicksals“ zu sein, fällt mich auch der Glaube an die Durchsetzung von Neuem leichter, was wiederum die Motivation fördert. Aber auch wenn Unsicherheit eher als faszinierend als bedrohlich wahrgenommen wird, lässt sich jede(r) einzelne wahrscheinlich leichter motivieren. Die Bereitschaft Risiken einzugehen, Zielorientierung sowie das Bedürfnis nach Unabhängigkeit sind weitere förderliche Faktoren für die Durchsetzung von Innovationen durch ein Individuum.

3. Welche Widerstände treten auf und wie reagiere ich darauf?

Am meisten faszinieren mich die Widerstände gegen Neues. Folgendes Bild zeigt einen aus meiner Sicht großen Widerstand sehr gut. Ich habe keine Zeit, weil ….

Es ist jedoch nicht nur die vermeintlich fehlende Zeit, oft gibt es Widerstand gegen wichtige, objektiv leistungsstarke Innovationen auch von Menschen, die davon profitieren. Gründe dafür können sein:

- Distanz

- Unterschiedliche Wahrnehmungen aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen

- Innovation als Kritik an Autoritäten

- Selbstwertschutz

- Kontrollverlust (Annahme: Menschen haben das Bedürfnis, ihre Umwelt zu kontrollieren)

- Angst vor Veränderung

- Angst vor dem Verlust des „sozialen Systems“

- Emotionalisierung des Konflikts

- Identifikation und Emotion

- Kognitive Dissonanz (Im Nachhinein hat man immer die bessere Entscheidung getroffen)

- „Bewährtheit“ der bestehenden Ausrüstung, Strukturen, etc.

Zusammenfassend noch einmal Ansätze, wie man als Individuum innovativer werden kann:

- Fördern der eigenen Kreativität durch bestimmte Techniken

- Das Akzeptieren von Widerständen im ersten Schritt

- Analysieren der den Widerständen zugrunde liegenden psychologischen Prozesse der Akteure innerhalb der Organisation, im Markt und im Umfeld

- Antizipieren und aktives Berücksichtigen der Widerstände

- Ändern von Gewohnheiten

Um die richtigen Ideen pokern

Planning Poker ist eine spielerische Aktivität, um innerhalb einer Gruppe einen Konsens zu erreichen. Bekannt ist diese spielerische Form der Aufwandsschätzung aus agilen Software-Entwicklungsprojekten (Scrum). Dort wird diese Methode eingesetzt, um abschätzen zu können, welchen ungefähren Zeitaufwand eine bestimmte Projektarbeit oder ein Teilprojekt in Anspruch nehmen wird. Diese Methode eignet sich aber auch hervorragend zur Beurteilung von Produkt- bzw. Projektideen, die viele unbekannte Variable beinhalten und bei denen Fachwissen aus mehreren Bereichen aufeinandertrifft. Die Methode wird weitestgehend anonym vorgenommen, indem die einzelnen Gruppenmitglieder den jeweiligen Aufwand mit verdeckten Planning Poker Karten schätzen (natürlich geht das Ganze auch mit selbstgebastelten Karten mit Zahlenwerten darauf). So besteht die Möglichkeit, innerhalb der Gruppendynamik sehr dominanten und sehr devoten Typen (ruhige Mitarbeiter, die sich nicht gerne in den Vordergrund drängen) entgegenzuwirken. Das Ziel ist es also, dass jedes Gruppenmitglied sich aktiv an der Schätzung beteiligt und sein Wissen beiträgt.

Am besten wird die Bewertung einer Produktidee mittels Planning Poker deutlich, wenn man es an einer konkreten Aufgabenstellung ausprobiert. Ein Workshop mit mehreren Teilnehmern zur Ideenfindung und anschließenden Bewertung könnte wie folgt ablaufen:

I) INSPIRATION – z.B. Impulsvortrag zum Thema + Problemstellung/Fragestellung

II) KREATIVITÄT – z.B. Lösungen kreieren und zeichnen (zeichnen aktiviert die rechte Gehirnhälfte und führt somit oft zu sehr kreativen Ansätzen); kann auch beispielsweise mit der 6-3-5 Methode kombiniert werden, indem die Zeichnungen einfach weitergegeben werden.

III) EVALUIEREN – Vorstellen der Ideen und Bewertung anhand der „Planning Poker Methode“.

IV) AUSWAHL – Commitment der Teilnehmer

Ideenbewertung mit der Planning Poker Methode:

Alle Teilnehmer des Workshops sollten an der Spielrunde teilnehmen, die Teilnehmerzahl sollte allerdings zehn nicht überschreiten. Die Produkt- oder Projektidee wird nun von einem Moderator kurz vorgestellt und im Anschluss können Fragen gestellt, Risiken aufgezeichnet oder Annahmen getroffen werden. Es findet also eine Diskussion statt. Der Moderator stellt nun die Frage, welches Potential die Idee hinsichtlich der Kriterien Kunde, Business und Technologie hat. Im Anschluss sucht jeder Teilnehmer der Schätzrunde eine Karte aus seinem Kartendeck raus, von der er annimmt, dass sie die passende Größenordnung der Aufgabe (z.B. Kundenpotential) darstellt. Die Karte wird verdeckt vor sich hingelegt. Sind alle Gruppenmitglieder bereit, werden alle Karten gleichzeitig aufgedeckt und jeder muss zu seiner Entscheidung stehen und zur Rechtfertigung bereit sein.Weichen die Schätzungen weit voneinander ab, wird erneut diskutiert und die beiden Teilnehmer mit dem höchsten und dem niedrigsten Wert müssen Ihre Gründe für die Schätzung darlegen. Ist die Diskussion abgeschlossen, kommt es zur erneuten geheimen Abstimmung. Diese Schleife wird solange durchlaufen, bis ein gemeinsamer Konsens erreicht wird, bzw. die Zahlenwerte nicht mehr allzu weit voneinander abweichen. Das Verfahren wird nun für jede Aufgabenstellung (jede Idee wird bzgl. jeder Dimension - Kunde, Business und Technologie - bewertet) angewendet.

Mögliches Ergebnis bei der Bewertung von 3 Ideen/Konzepten anhand der Kriterien Kunde, Business und Technologie:

So ist es möglich, in kurzer Zeit und mit mehr Spaß die Anforderungsschätzung zu bewältigen und das mit einem zufriedenstellenden Ergebnis.

Vorteile der Methode Planning Poker kurz zusammengefasst:

- Spaß an der Schätzung

- Diskutieren erhöht den Wissensstand aller Teilnehmer

- Unterschiedliche Standpunkte und Expertenmeinungen fließen ein

- Alle sind beteiligt

- Hohes Commitment zum Ergebnis

Literatur

James W. Grenning: Planning Poker, or: How to avoid analysis paralysis while release planning; 2002