Das not-invented-here Syndrom

Ideen, die von außen kommen, können doch nicht besser geeignet sein, als die eigenen. Das ist häufig die Meinung von vielen Entwicklern. Und warum?

….weil es einfach prestigeträchtiger ist, selbst neues Wissen zu entwickeln. Oft wird deshalb selbst entwickeltes Wissen bzw. die eigene Problemlösung dem Wissen und den Ideen anderer Personen vorgezogen.

…. der Bedarf an externen Ideen steigt

Immer häufiger jedoch müssen Unternehmen, die sich bislang erfolgreich am Markt behauptet haben auf die Ideen „anderer“ zurückgreifen. Unternehmen sollten es auch in Betracht ziehen, über die traditionellen Geschäftsfelder hinaus, ganz neue Bereiche zu erschließen und ein breites Wissen aufzubauen.

Ein Lösungsansatz: Open Innovation

Um Innovationen auch zukünftig voranzutreiben, muss der Suchradius erhöht werden. Dabei gilt es nicht nur, das direkte Umfeld mit einzubeziehen, sondern es sollte über den so oft zitierten Tellerrand geblickt werden.

Open Innovation kann jedoch nur dann funktionieren, wenn die Strategie des Unternehmens darauf abgestimmt ist. Die Ziele für die Open Innovation-Aktivitäten müssen klar definiert sein. Darüber hinaus muss darauf geachtet werden, dass der Innovationsprozess zwar für die Partner transparent zu gestalten ist, die wichtigsten Bestandteile davon jedoch parallel vor dem Wettbewerb zu schützen sind.

Open Innovation - Do’s und Dont’s

+ Öffnen des Innovationsprozesses intern im Unternehmen (Jeder Mitarbeiter kann eine gute Idee haben)

+ Fragen Sie den Kunden

+ Nutzen Sie das Web 2.0 (z.B. Plattformen, die als Vermittler zwischen Ideengeber und Ideennehmer fungieren)

+ Überlegen Sie, ob Kooperationspartner einen Job besser machen können

+ Nutzen Sie Netzwerke

- Open Innovation darf nicht zum reinen Selbstzweck betrieben werden – Geben und Nehmen

- Tunnelblick vermeiden

- Marktforschung alleine genügt nicht (Trendforschung, Lead User,….)

- Open Innovation eignet sich nicht nur für Technologien

- Das geistige Eigentum darf nicht verschwendet werden – sinnvolle Nutzung der eigenen Patente

Entwicklung ist nicht gleich Entwicklung

Nicht jede Art der Entwicklung läuft nach dem gleichen Schema ab. Umfang, Inhalt und sonstige Rahmenbedingungen sind stets unterschiedlich und verlangen nach individuellem Vorgehen. Dazu muss im Vorfeld geklärt werden, was eine neue Idee für das Unternehmen bedeutet.

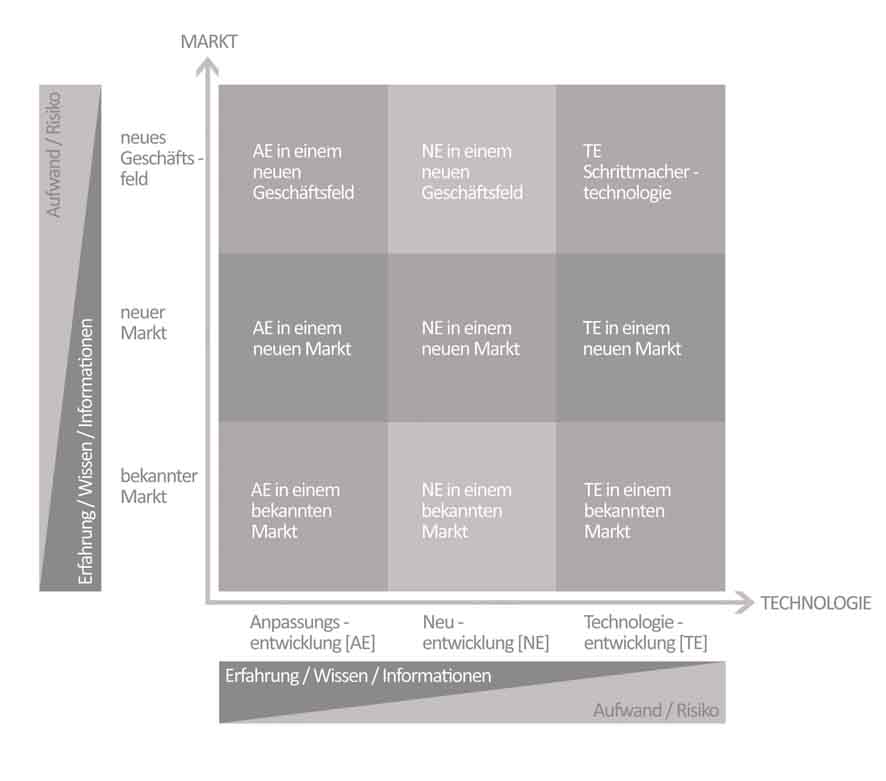

Um eine mögliche Einteilung in die Arten der Entwicklung vorzunehmen und dabei die für die Entwicklung und die Einführung eines neuen Produktes nötigen Fähigkeiten und benötigte Ressourcen abzuschätzen, können die Dimensionen Markt und Technologie nach folgenden Bereichen gegliedert werden:

Dimension Markt:

- Bestehender Markt: Darunter sind bestehende Ländermärkte, bestehende Kunden oder beispielsweise Branchen zu verstehen, die bereits vom Unternehmen bedient werden.

- Neuer Markt: Unter einem neuen Markt ist die Bearbeitung eines neuen Ländermarktes oder einer neuen Region zu verstehen. Auch neue Kunden(typen) oder die Bearbeitung neuer Branchen sind hier einzuordnen.

- Neues Geschäftsfeld: Ein neues Geschäftsfeld kann so definiert werden, dass einem Unternehmen die Erschließung eines neuen Marktsegmentes möglich wird. Dafür ist meist ein eigener Marktaufbau sowie eine autonome Zielsetzung, Planung und Realisation von Wettbewerbsstrategien nötig. Die organisatorische Verankerung bleibt dabei vorerst unberücksichtigt. Spätestens, wenn ein Unternehmen ein neues Geschäftsfeld in Angriff nimmt, ist eine Neuausrichtung des Vertriebs notwendig.

Dimension Technologie:

- Anpassungsentwicklungen: Anpassungsentwicklungen bauen auf bestehenden Produkten bzw. Plattformen auf, welche bereits am Markt eingeführt und etabliert sind. Es handelt sich grundsätzlich um Market-Pull induzierte Produktentwicklungen. Kundenanforderungen, länderspezifische Anforderungen oder spezielle Anforderungen einer Branche können Auslöser für diese Art der Entwicklung sein.

- Neuproduktentwicklungen: Darunter sind Entwicklungen zu verstehen, die in dieser Form vom jeweiligen produzierenden Unternehmen noch nicht entwickelt worden sind, wobei das technisches Know-how im Unternehmen großteils verfügbar ist.

- Technologieentwicklungen: Unter Technologieentwicklungen ist zu verstehen, dass die Notwendigkeit besteht, sich neue Fähigkeiten im Zuge der Produktentwicklung anzueignen. Es kommen Technologien zum Einsatz, bei welchen es gilt, die technische Machbarkeit abzusichern und in das Produktkonzept zu integrieren. Technology-Push ist demnach der Auslöser für Technologieentwicklungen.

Durch die Verknüpfung der Dimensionen Markt und Technologie wird eine Einteilung in unterschiedliche Arten der Entwicklung ermöglicht. Folgende Grafik zeigt diese Einteilung in neun unterschiedliche Entwicklungsarten:

Je höher der Technologiegrad des zu entwickelnden Produktes oder Systems und je höher die Unsicherheit bzw. fehlendes Know-how auf Marktseite ist, desto erheblicher wird das Risiko sowie der Aufwand. Bei komplexen Entwicklungsprojekten, die den Einsatz von neuen Technologien, Funktionsprinzipien oder Materialien bedingen, steigt demnach die Anzahl möglicher Fehlerquellen. Dieses Risiko nimmt für Unternehmen weiter zu, wenn dadurch eine Geschäftsfelderweiterung erreicht bzw. angestrebt wird.

Auf der anderen Seite steigen natürlich auch die Innovationschancen mit steigendem Technologiegrad bzw. dem Eintritt in einen neuen Markt bzw. ein neues Geschäftsfeld.

Wie so oft macht es die richtige Mischung aus. Ein gesunder Mix aus risikoreichen, technologieintensiven Entwicklungsprojekten in unbekannten Märkten und weniger risikoreichen Projekten unter Einsatz bekannter Technologien in bekannten Märkten ist deshalb anzustreben.

Innovationsverhinderer

Vor kurzem ist unter http://www.business-wissen.de ein Artikel erschienen, der der deutschen Wirtschaft nicht unbedingt ein gutes Zeugnis in Sachen Innovationsfähigkeit ausstellt. Deutsche Unternehmen - und wahrscheinlich sieht es bei den Nachbarn in Österreich ähnlich aus - sind lediglich Mittelmaß im Vergleich der weltweit innovativsten Firmen. Ob es nun den weltweiten Hany-Markt betrifft, wo sich Apple, Google, Nokia und Microsoft ein spannendes Rennen liefern, oder aber auch die Automobilindustrie (Die letzten großen Innovationen aus der Automobilbranche sind der Tata Nano (Indien), das Elektroauto von Tesla (USA) und Geschäftsmodelle wie Project Better World vom ehemaligen SAP-Chef Shai Agassi (Israel), Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum tauchen eher selten im Zusammenhang mit neuen, genialen Geschäftsmodellen auf.

Warum das so ist, führt der Autor vor allem auf folgende Gründe (Innovationsbremsen) zurück:

- Starre Strukturen, die keine wirklich bahnbrechenden Ideen zulassen und neue Ideen teilweise sogar systematisch verhindern

- Regelwut – „blindes“ Ausfüllen von Vorlagen

- Das Bedürfnis nach Kontrolle

- Die Angst nicht perfekt zu sein

In diesem Artikel soll speziell der erste Punkt noch einmal beleuchtet werden - "starre Strukturen".

Über den Tellerrand hinausschauen kann heißen, dass es nicht reicht, dass die R&D Abteilung das Produkt entwickelt, die Produktion für die Qualität zuständig ist, das Marketing die Prospekte macht und der Vertrieb verkauft.

Eine ganzheitliche Sichtweise einnehmen und dabei Raum für Kreativität schaffen heißt die Devise. Das sollte aber nicht nur für KMU’s gelten sondern auch durchaus für Konzerne. Doch solange Gewinnmaximierung um jeden Preis langfristigem Denken und Handeln vorgezogen wird, erscheint das schwierig.

Nachfolgend ein Statement von Hr. Prof. Koch zur Frage, ob Unternehmensstruktur Innovation verhindert.

Innovationsstrategie

Liebe LeserInnen – ins Neue Jahr möchte ich wieder mit Inhalten meines Buches starten. Dieses Mal geht es (im Kapitel 2) um die Innovationsstrategie.

Ziel der Innovationsstrategie ist es, eine Steigerung des Unternehmenswertes zu erreichen. Nur wenn eine Entwicklung auch was bringt, wenn also eine Idee in einem neuen Produkt umgesetzt wird, das sich erfolgreich am Markt durchsetzt, entsteht Innovation. Dabei umfasst die Innovationsstrategie alle strategischen Aussagen für die Generierung von Innovationen. Dazu zählen die Entwicklung, Umsetzung und Vermarktung neuer Produkte, Dienstleistungen und Verfahren. Außerdem dient die Innovationsstrategie als Kompass zur richtungsweisenden Orientierung und steht im Mittelpunkt des Innovationsmanagements.

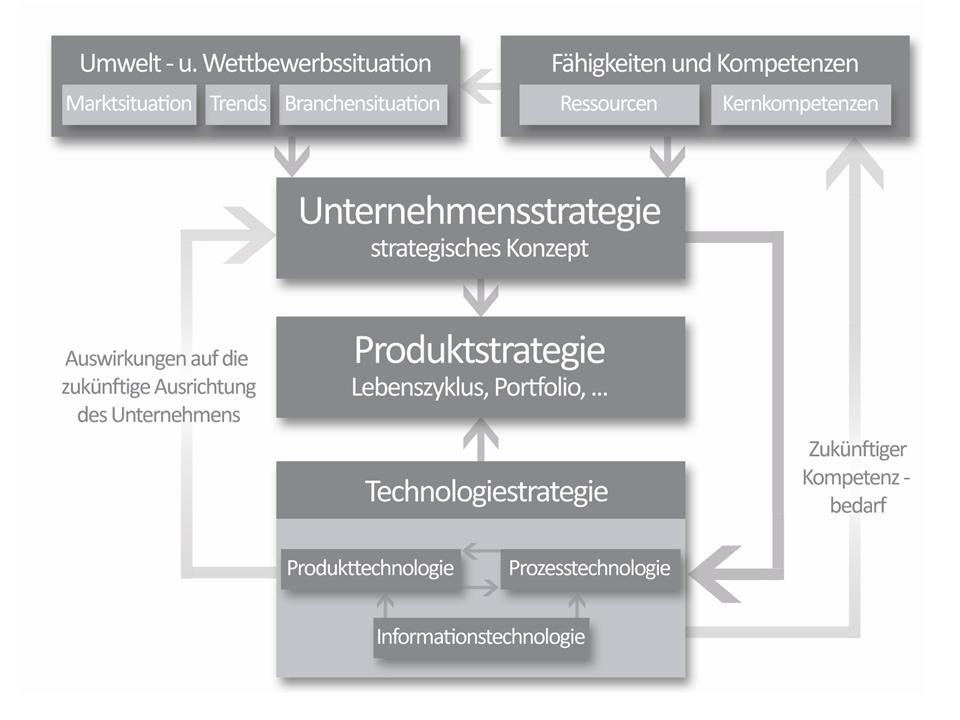

Aufgabe eines produzierenden Unternehmens ist es, auf die von Kunden signalisierten Bedürfnisse zu reagieren, die Entwicklung neuer Technologien anzustoßen oder aber mit Hilfe eigener technologieinduzierter Innovationen dem Unternehmen die Möglichkeit zu geben, Bedürfnisse potentieller Kunden zu wecken. Somit ist es notwendig, die aus Markt- und Ressourcensicht entwickelte Unternehmensstrategie frühzeitig mit der Technologiestrategie abzustimmen, um eine adäquate Produktstrategie für die zeitgerechte

Bereitstellung von entsprechenden Produkten und Dienstleistungen zu gewährleisten.

Der Begriff „Innovationsstrategie“ ist demnach als Gesamtheit einer ganzen Reihe von Substrategien zu verstehen, welche für den Erfolg eines Unternehmens verantwortlich sind.

Im Zuge der Unternehmensstrategie gilt es, die Umwelt- und Wettbewerbssituation sowie die eigenen Fähigkeiten (Kernkompetenzen) und Ressourcen zu analysieren, um daraus die nötigen Strategien abzuleiten. Ein Unternehmen muss einerseits Zielgrößen wie Qualität, Kosten und Entwicklungszeit einhalten, andererseits die eigenen Kompetenzen so entwickeln, dass sie einer zukünftigen Wettbewerbssituation in hohem Maße gerecht werden.

Die Technologiestrategie mit Inhalten wie Produkttechnologie, Prozesstechnologie oder Informationstechnologie soll die Generierung, Bereitstellung, Durchsetzung und Weiterentwicklung von neuartigen Technologien gewährleisten und dadurch die strategische Erfolgsposition eines Unternehmens sichern.

Folgende Fragestellungen können dabei helfen, die richtigen Entscheidungen im Rahmen der Technologiestrategie zu treffen:

- Welche Technologien sollen angewendet werden?

- Woher sollen diese Technologien kommen?

- Wo und wie viel soll in neue Technologien investiert werden?

- Wann soll eine bestimmte Technologie auf den Markt gebracht werden?

- Wie soll ein Unternehmen für die Technologieentwicklung organisiert sein?

Eine geeignete Produktstrategie soll sicherstellen, dass sich das Produktprogramm aus Produkten zusammensetzt, die sich in verschiedenen Lebenszyklusphasen befinden.

Die Gestaltung von Produkten bildet also den Kernbereich der Produkt- und Programmpolitik. Aus diesem Grund müssen vor dem eigentlichen Entwicklungsprozess eingehende Analysen von Entscheidungen über die Einführung neuer Produkte (Produktinnovationen), die Variation und Pflege der bereits am Markt befindlichen Produkte sowie die Eliminierung wirtschaftlich nicht attraktiver Produkte aus dem Markt erfolgen. Portfolioanalysen, Produktpositionierungsanalysen sowie Lebenszyklusanalysen können hierbei unterstützen!

Es bedarf also einer ganzer Menge Strategie, um Innovationen erfolgreich am Markt umzusetzen. Aber lieber Zeit investieren, um schließlich die richtigen Dinge zu machen, als schnell und unüberlegt zu handeln.

Albert Einstein hat dazu folgendes gesagt:

“Wenn ich 1 Stunde Zeit hätte, ein Problem zu lösen, von dem mein Leben abhängt, dann würde ich: 40 Minuten damit verbringen, das Problem zu untersuchen, 15 Minuten damit verbringen, die Untersuchung nochmals zu prüfen und 5 Minuten damit verbringen, das Problem zu lösen.”

….wenn Innovationen eine Verhaltensänderung der Kunden erfordern

Am 18 November habe ich einen Artikel zu radikalen Innovationen auf diesem Blog veröffentlicht. Dabei hieß es unter anderem, dass wenn ein Produkt auf dem Markt als völlig neu empfunden wird und die Nutzung des Produktes Verhaltens- und/oder Einstellungsänderungen der Kunden erfordert, oft mit großen Risiken und enormem Aufwand bei der Entwicklung und Markteinführung zu rechnen ist.

Kann natürlich aber auch sein, dass erst nach erfolgreicher Produktentwicklung und Markteinführung die Verhaltensänderungen zum Tragen kommen. Anbei ein Video, das ganz gut veranschaulicht, was unter Verhaltensänderung gemeint ist.

.... und an was die Entwickler des iPad's nicht gedacht haben. 🙂