Strukturen schaffen oder Begeisterung wecken?

Wenn es darum geht Innovationen hervorzubringen, gibt es viele Ansätze, wie man das am besten anstellt. Häufig werden dabei Systeme, Strukturen und Prozesse als Garanten für Neues gesehen. Doch für viele die diese Ansicht vertreten, wird Innovation sehr oft zum Hürdenlauf. Entscheidungen werden in die Länge gezogen, was eher als Innovationsbremse wirkt. Klare Strukturen (Hierarchien, Bereiche) und klare Aufgaben fördern zwar die Effizienz im Tagesgeschäft, ein bedeutsamer Wandel ist damit jedoch nur selten zu realisieren. Prozesse, Systeme und Strukturen innovieren nämlich nicht! Prozesse sind nicht mutig und Strukturen haben auch keine Ideen. Es sind die Menschen. Inspirierte, motivierte, faszinierte Menschen, die gemeinsam an einem Ziel arbeiten wollen. Nur wenn der Mensch überzeugt ist davon, dass seine Anstrengungen wirklich etwas beitragen - zu etwas besonderem, etwas außergewöhnlichem - nur dann können wir von einer lebendigen Innovationskultur sprechen.

Systeme und Strukturen können lediglich den Kontext liefern. Aber eben nur den Kontext und nicht den Inhalt. Man könnte Systeme und Strukturen auch als Schale sehen, nicht aber als Kern. Man könnte sie auch als Speisekarte sehen, nicht jedoch als das Essen selbst.

Für Organisationen, die an der Innovationskultur arbeiten, ist es also wichtig zu verstehen, dass es auf eine innere Bewegung (eine Bewegung im Inneren des Menschen) ankommt und nicht auf den Wechsel von äußeren Umständen. Wie im Artikel „Ideen zum Leben erwecken“ bereits beschrieben, ist auch das von den Mitarbeitern gelebte Leadership eine wichtige Zutat einer erfolgreichen Innovationskultur. Die Menschen müssen in sich selbst dieses „etwas“ finden, das ihnen die Kraft, den Mut und das Interesse schenkt, Innovationen vorantreiben zu wollen. Dann wird es auch so sein, dass Mitarbeiter die Strukturen und Systeme gar nicht mehr so dringend brauchen, da man ja auch in der Dusche, im Auto, beim Kochen, beim Schlafen (oder besser beim Träumen) innovativ sein kann. Innovativ sein kann also nicht die Folge von Befehlen, Abläufen und Strukturen sein, sondern entsteht dann, wenn es Menschen wirklich wollen. Und wenn mehrere Menschen zusammen kommen, an gemeinsamen Zielen arbeiten wollen, und auch noch Raum und Zeit zur Verfügung haben, wird sich sehr viel von ganz alleine regeln - auch ohne komplexe Strukturen und Systeme. Somit wird auch das teuerste Ideenmanagement-Tool, das beste Vergütungssystem, die ausgeklügeltste Prozessverbesserung wenig nützen, wenn die Mitarbeiter nicht von innen heraus das Bedürfnis verspüren, etwas außergewöhnliches beitragen zu wollen.

Aber verstehen Sie mich nicht falsch! Systeme, Strukturen und Prozesse sind wichtig - und richtig eingesetzt können diese auch helfen beim innovieren. Es geht mir hier nur darum, bewusst zu machen, wo vielleicht der bessere Hebel ist.

Innovation – eine Überlebensstrategie?

Am 17. und 18. November 2011 findet der Innovationskongress unter dem Titel “Die Kunst der Innovation – von der Idee zum Erfolg” in Villach statt.

Neben Prof. Dr. Oliver Gassmann und Johannes Guttmann gibt es jede Menge wieterer hochkarätiger Keynotespeaker beim Kärntner Innovationskongress.

Im Vorfeld wurde dazu ein Innovations-Blog und eine Blog-Parade eingerichtet, mit dem Ziel, sich über relevante Inhalte und Themen zu vernetzen. Dabei wurden Fragen gestellt, die man dann am eigenen Blog ausführen (und mit dem Innovationsblog verlinken) kann. Ich habe mir die Fragen angesehen und möchte folgend auf zwei der Fragen eingehen, die wie ich finde sehr eng miteinander in Verbindung stehen.

Innovatoren innovieren innovativ?! Verkommt der Begriff Innovation durch seine inflationäre Verwendung zur Worthülse?

Manche sehen im Thema Innovation eine Überlebensstrategie. Maßlose Übertreibung oder genau am Punkt?

Forschung sowie die industrielle Praxis zeigen immer wieder auf, dass es sich bei Innovation nicht bloß um eine leere Worthülse oder ein Modewort handelt, sondern die steigende Relevanz von Innovationen und Innovationsmanagement für den zukünftigen Unternehmenserfolg und somit auch für die Sicherung der Arbeitsplätze eine entscheidende Rolle spielt. Speziell an kostenintensiven Standorten, wie im deutschsprachigen Raum, wird die Entwicklung und Vermarktung von Innovationen mit echten Wettbewerbsvorteilen immer essenzieller. Unternehmerische und innovative Fähigkeiten müssen dafür nicht nur entwickelt, sondern auch umgesetzt werden. Während früher eine gute Idee oft ausreichte, um über viele Jahre hinweg erfolgreich zu sein, gilt es heute und sicher auch in Zukunft einem immer schneller werdenden Wandel entsprechend zu begegnen.

Verfügbares Wissen, technische Möglichkeiten, aber auch die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden verändern sich in einem Tempo, das ständiges Innovieren einfach notwendig macht.

Veränderung und ein „sich wandeln können“ ist aber nichts Negatives, auch wenn es vielen Menschen schon beim Gedanken daran die Nackenhaare aufstellt.

Wer es zukünftig schafft, Innovation als fixen Bestandteil im Unternehmen zu verankern, und die Menschen - auf die es schließlich ankommt - auf innovatives Denken und Handeln auszurichten, wird langfristig „überleben“.

Ideen zum Leben erwecken

Es gibt bereits sehr viel Literatur zum Thema Ideengenerierung und auch zum Thema Ideenprozess (der formale Weg, den eine Idee zurücklegt, bis diese umgesetzt wird, oder auch nicht).

Was sind aber die Voraussetzungen, damit eine Idee bis zur Umsetzung gelangt und diese im Idealfall auch ein Erfolg wird?

Dazu gibt es aus meiner Sicht eine einfache Formel:

IDEE + LEADERSHIP = ERFOLGREICHE INNOVATION (Produkt, Dienstleistung, oder was sonst in einer Organisation und am Markt erfolgreich umgesetzt werden soll).

Natürlich gibt es gute und schlechte Ideen bzw. Ideen mit wenig und viel Potential. Geht man aber im Folgenden einmal von einer Idee mit „genügend“ Potential aus, ist die wahrscheinlich wesentlichste fehlende Zutat zu einer erfolgreichen Innovation LEADERSHIP.

Was versteckt sich aber hinter diesem scheinbar so wichtigen Wort?

Es bedeutet nichts anderes, als dass es einen „Fahnenträger“ mit gewissen Eigenschaften bedarf. Dieser muss seine Aufgabe, eine Idee zur Umsetzung zu geleiten, wirklich gerne und gut machen.

Mit gewissen Eigenschaften sind neben den SKILLS (fachliches Wissen, Know-how, Methodenkenntnisse, etc.) vor allem

- ABILITIES (Intuition, Können, Talent, Anpassungsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen)

- INSIDES (Wissen um die Organisation, Netzwerke, emotionale Verbindungen, etc.)

- COURAGE (Antrieb, Wille, Leidenschaft, Mut, Engagement, etc.)

gemeint.

Trägermedium einer Idee ist immer der Mensch. Deshalb sind speziell diese sehr „ menschlichen“ Eigenschaften und Kompetenzen das Entscheidende auf dem Weg zur Innovation. Nur lassen sich diese eben nur sehr schwer operationalisieren und in einen Prozess verpacken.

Darum ist gerade das Front End or Innovation ein Bereich, wo es ganz besonders auf den Menschen ankommt. Nur der Mensch kann einer Idee zum nötigen „Gewicht“ verhelfen, indem er diese kommuniziert, Anhänger dafür findet und sie zu einer erfolgreichen Innovation weiterentwickelt.

Was ist aber nun Voraussetzung, damit Mitarbeiter die Initiative ergreifen und Ideen treiben? Sind es die oft zitierten Rahmenbedingungen (Kultur, Organisation, Incentives,…), oder ist Leadership sowieso nur etwas für eine ganz bestimmte Art von Menschen?

Was meinen Sie?

Der blaue Ozean eröffnet neue Möglichkeiten

Blue-Ocean-Strategy:

Die meisten Unternehmen liefern sich erbitterte Kämpfe mit ihren Konkurrenten – um Kunden, Wettbewerbsvorteile und Marktanteile. Und trotzdem wird es für sie immer schwieriger, nachhaltig profitables Wachstum zu erreichen.

Wer sich auf den Kampf mit seinen Konkurrenten einlässt, muss eines ganz bestimmt tun – nämlich kämpfen. Wer dagegen ganz neue Märkte schafft, wo es keine Konkurrenz gibt, kann satte Gewinne einfahren und den Kampf erst einmal vergessen.

Die sogenannte „Blaue Ozean Strategie“ macht es möglich. Mit Hilfe dieser Strategie können ungenutzte Wachstumspotenziale und Differenzierungsmöglichkeiten festgestellt und umgesetzt werden. Folgende Prinzipien sind Voraussetzung für die Strategieformulierung und -umsetzung.

6 Prinzipien der Strategieformulierung und Strategieumsetzung

- Ausbruch aus bestehenden Märkten

- Konzentration auf die Vision – nicht auf Zahlen

- Generierung einer „neuen“ Nachfrage

- Richtigkeit des strategischen Ablaufs sicherstellen

- Überwindung entscheidender organisatorischer Hürden

- Abstimmen der Aktivitäten mit der Blue Ocean Strategie

Wie funktioniert das?

Erst muss die IST-Situation des Unternehmens (der Branche) definiert und eine Wertkurve erstellt werden.

Kleingruppen arbeiten dann an 6 unterschiedlichen Denkpfaden und verändern die IST-Wertkurve zu einer neuen Soll-Wertkuve, die schließlich in einer „Value Innovation“ umgesetzt werden soll.

Die Denkpfade sind:

- Nachhaltige Trends

- Alternativbranchen

- Funktionale/emotionale Kaufmotive hinzufügen

- Strategische Gruppen in der Branche

- Komplementäre Produkte und Dienstleistungen

- Betrachtung der Käufergruppen

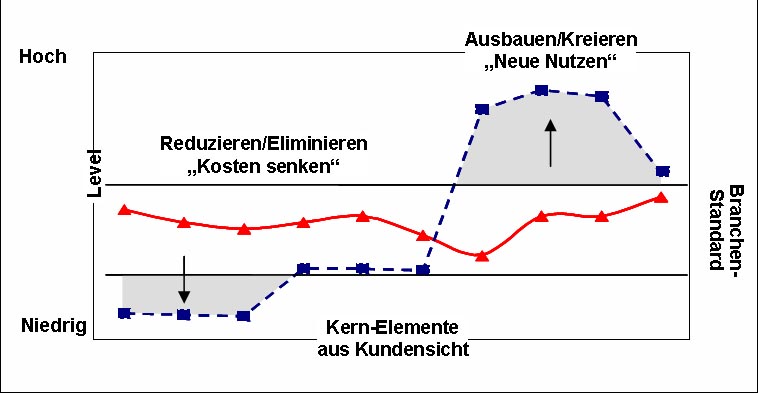

Das Bild oben zeigt die bestehende Wertekurve (rot) sowie die Wertekurve (blau) nach der Anwendung der unterschiedlichen Denkpfade.

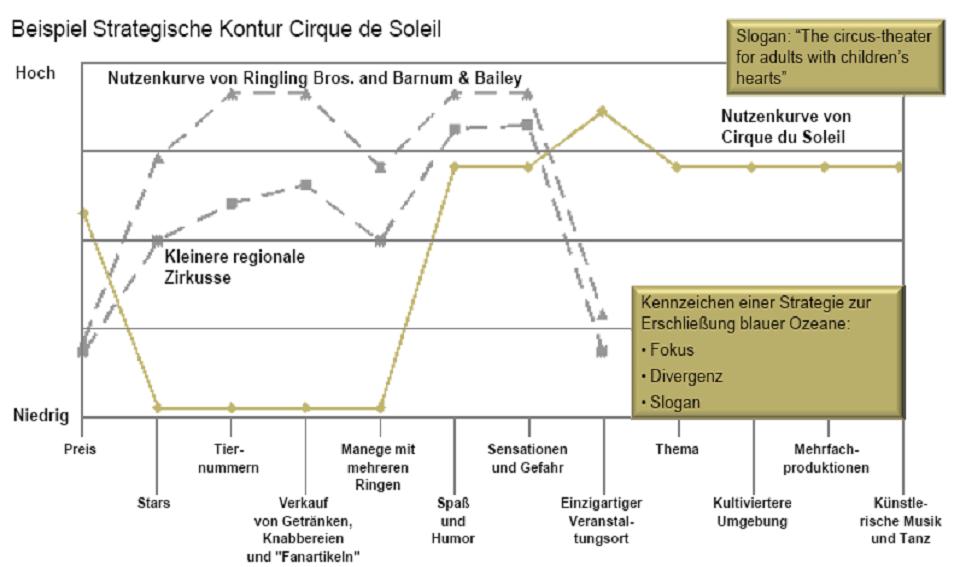

Zum besseren Verständnis wird die Wertekurve vom Cirque du Soleil dargestellt. Dieser Zirkus hat sich im Zirkuswettbewerb einen neuen Markt geschaffen.

Die augenfälligste Besonderheit ist, dass anders als in konventionellen Zirkussen keine Tiere gezeigt werden. Vielmehr stehen hier der Künstler und die Kombination von Unterhaltungselementen wie Oper, Ballett und Rockmusik im Vordergrund.

Die Musik wird dabei ausschließlich live gespielt. Zielgruppe sind nicht mehr vornehmlich Familien mit Kindern, sondern Erwachsene, die bereit sind, für hochwertige Unterhaltung einen entsprechend höheren Eintrittspreis zu bezahlen. Diese Besonderheiten spiegeln sich in der Wertekurve wider.

Nächster Schritt:

In einem Innovationsworkshop wird über die Einzigartigkeit, das Marktpotential und die Umsetzbarkeit sowie die emotionale Stärke der einzelnen Konzepte abgestimmt.

Und dann geht es natürlich an Umsetzung! Dabei sollten sich Unternehmen einfach immer wieder die alte Weisheit vor Augen führen, dass man niemanden überholen kann, wenn man nur in die Fußstapfen eines anderen tritt.

Zum Abschluss noch ein paar prominente Beispiele, dass keiner sagen kann, das funktioniert nie! 🙂

Southwest Airlines

Das älteste Beispiel ist wohl die Geschichte des Low-Cost Carrier (Billigfluganbieter) Southwest Airlines, die alternative Industrien betrachteten und einen neuen Nutzen für potenzielle Kunden kreierte. Southwest Airlines positionierte sich als Wettbewerber zum Auto, nicht zu anderen Airlines und passte seine Strategie an die sich ergebenden Bedürfnisse an: Reduzierte Preise durch Wegfall von zusätzlichen Dienstleistungen Verbesserte Check-In-Zeiten und Abflugfrequenz Ermöglichte dem Kunden eine hohe Reisegeschwindigkeit (Flugzeug) zu einem niedrigen Preis (vergleichbar mit Auto). Hier hat also eine Neudefinition des Kunden stattgefunden, obwohl die Dienstleistung grundsätzlich dieselbe blieb. Der Kunde ist der gewöhnliche Reisende, nicht der Geschäfts- oder Urlaubsreisende.

Apple

Während die Musikindustrie seinerzeit die Nutzer von Napster als kriminelle Diebe interpretierte, hat Apple verstanden, dass es den potentiellen Kunden vielmehr darum ging, einen möglichst einfachen Genuss der Lieblingsmusik zu haben - und mit einem Gerät das nur einen Bedienknopf besaß.

The Body Shop

Ein weiteres prominentes Beispiel ist das Konzept von The Body Shop, der einen neuen funktionalen und emotionalen Nutzen in der Kosmetikindustrie stiftete. Der meist glamouröse Auftritt von Kosmetikkonzernen wurde bei dem Body Shop Konzept außer Acht gelassen. The Body Shop stach durch einen funktionalen Auftritt, reduzierten Preisen und unprätentiösen Verpackungen hervor. Es wurde ein gesteigerter Wert auf natürliche Inhaltsstoffe, einen gesunden Lebensstil und ethische Belange gelegt. Dadurch erreichte The Body Shop eine neuen Kundenstamm und konnte sehr hohe Kosteneinsparungen erzielen (ca.85% der Kosten über Verpackung und Werbung).

Nintendo

Das neueste Beispiel einer Blue Ocean Strategy ist der Erfolg der Spielekonsole Nintendo Wii, welche von Nintendo entwickelt wurde im Hinblick auf eine neue und bis dato unbekannte Zielgruppe für Videospiele. Nintendo weicht mit einem neuartigen Steuerungskonzept basierend auf Bewegungssensoren dem ressourcen-getriebenen Konkurrenzkampf um Grafik- und Rechenleistung anderer Konsolen wie Microsofts Xbox oder Sonys Playstation aus. Völlig neue Zielgruppen, bis hin zu Senioren haben die Spielekonsole entdeckt.

Nespresso

Ein weiteres prominentes Beispiel ist die Einführung des Kaffeesystems Nespresso durch den Lebensmittelkonzern Nestlé. Da dachte man doch tatsächlich, dass die Kunden nicht bereit sind mehr als 7€ für ein kg Kaffee zu bezahlen - und jetzt zahlen die Kunden 70€, aber mit Begeisterung!

Starbucks

Das Konzept des Cafés existierte lange, doch erst Starbucks hat daraus einen Lifestyle gemacht. So wurde von Starbucks ein neuer Markt geschaffen, der vorher gar nicht existierte.

Mehr rund um das Thema der Blue-Ocean-Strategy unter: www.blueoceanstrategy.com

Mit “War-Games” gewappnet für die Zukunft

Zweifellos ein Trend, der schon über einen längeren Zeitraum vorherrscht, ist der Trend der Weiterbildung. Nicht nur um diesem Trend Folge zu leisten, sondern vor allem um mehr über mögliche Zukünfte zu erfahren, besuchte ich vier Tage lang das Seminar „Zukunfts- und Trendforschung“ an der Donau Universität in Krems.

Und gerade das Thema Trends (man kann sich heute täglich mit Zukunftsstudien, Alerts, Trendlettern, etc. beschäftigen) ist aufgrund des großen aktuellen Interessens selbst geradezu zum Trend geworden.

Speziell in „unsicheren“ Zeiten zahlt es sich aus, wenn man sich als Unternehmen mit der Zukunft auseinandersetzt und nicht völlig unvorbereitet mit gewissen Situationen zurechtkommen muss.

Um die so genannten „blinden Flecken“ jedoch zu erkennen, müssen sich die Unternehmen folgende Fragen stellen:

- Welche Szenarien sind im zukünftigen Wettbewerb vorstellbar?

- An welchen Stellen sind wir verletzlich?

- Was müssen wir tun, um unsere Wettbewerbsposition und sogar unsere Existenz zu sichern?

- Wie können wir Bedrohungen und Risiken in Chancen für uns verwandeln?

Genau diese Fragen haben wir uns auch im Seminar „Zukunfts- und Trendforschung“ gestellt. Im Zuge eines so genannten „WAR GAMES“ wurden in einzelnen Gruppen Wettbewerbsszenarien simuliert. Wir mussten uns gegen Angriffe und strategische Züge der stärksten Mitbewerber verteidigen. In wechselnden Rollen haben wir dann die Konsequenz der Angriffe analysiert und entwickelten wiederum Gegenstrategien und -maßnahmen.

Sehr schnell merkt man in einem derartigen Spiel, wie hilflos man als „Managementelite“ gewissen Angriffen gegenübersteht – hauptsächlich, weil man mit derartigen Situationen einfach noch nicht konfrontiert war!

Schnell wird auch klar, dass es besser gewesen wäre, hätte man doch strategisch (langfristig und nachhaltig) anstatt kurzfristig orientiert gehandelt.

Die Vorgehensweise im Überblick:

Eine fiktive Aufgabenstellung wird beschrieben – z.B.: Sie sind Premiumhersteller im Automobilzulieferbereich. Chinesische Mitbewerber drängen in den Markt (Es besteht der Verdacht der Bestechung).

Führungskräfte einer Organisation treten in einem simulierten Wettstreit (deutscher Premiumhersteller und chinesischer Mitbewerb) gegeneinander an und versuchen Marktanteile und Gewinne zu maximieren.

Gleichzeitig müssen sie sich immer wieder auf Veränderungen einstellen, z.B. durch Angebote von Wettbewerbern, gesetzliche Eingriffe oder veränderte Kundenpräferenzen.

Ein War Game wird in der Regel über mehrere Runden gespielt. Jede Spielrunde simuliert einen bestimmten Zeitraum.

Durch das Überprüfen von Strategien in einem gespielten, realitätsnahen Rahmen kann man sich auf verschiedene Optionen vorbereiten und Fehlern bei der Umsetzung von Marktstrategien vorbeugen. Teure Fehlentscheidungen können vermieden und zusätzliche Chancen und Risiken erkannt werden.

Das Wargaming hilft, die Gefahren einer unsicheren Zukunft, für die oft heute schon wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen, zu verringern.