Innovationskongress München 2014

Big Data smart nutzen

Genau vor einer Woche war es wieder so weit. Die „Innovation 2014“ öffnete ihre Pforten und es versammelten sich über 150 Innovationsinteressierte in München, um über neue Geschäftsmodelle, Industrie 4.0, Open Innovation, etc. und die Auswirkung dieser Entwicklungen auf die Führung von Innovationsprozessen zu diskutieren. Unter der exzellenten Leitung von Prof. Dr. Oliver Gassmann wurden aktuelle und zukünftige Herausforderungen des Innovationsmanagements dargestellt und Lösungsansätze präsentiert. Folgend ein kleiner Auszug der teilnehmenden Unternehmen:

- Airbus Operations GmbH

- Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

- BMI-Lab AG

- BMW Group Forschung und Technik GmbH

- CEWE

- Folkwang Universität der Künste

- Future Ideas

- Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

- Microsoft Deutschland GmbH

- RHI AG

- Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

- Siemens AG

- T-Systems International GmbH

- WienTourismus

- Zentrum für Innovationsforschung und Business Development (ZIBD)

Neben der Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen (Business Model Navigator), dem Blick auf Innovationsprozesse und die Innovationskultur war ein Bereich, der die Industrie stark beschäftigt, die „smarte“ Nutzung von Big Data. Dabei wurden mehrere Ebenen betrachtet:

Ebene 1: Kopplung der realen Welt mit der virtuellen Welt (Internet der Dinge, Vernetzung von Maschinen, Mobile Apps, Dezentrale Sensorik, Schnittstellen, etc.)

Ebene 2: Innerbetriebliche Prozessoptimierung (Geschäftsprozesse durchgängig bis zur Maschine, Remote Support, Online Ersatzteilbestellung , Online Software Update, etc.)

Ebene 3: Plattform – Internet der Dienste (Condition Based Services, Offene Schnittstellen, etc.)

Daten wurden sogar als „das Öl des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet. Durch die Strukturierung von Big Data entstehen Informationen in Form von Smart Data, die zu Wissensvorteilen und zur Entscheidungsunterstützung genutzt werden können. In beinahe jeder Präsentation waren das „Internet of Things“ sowie die Digitalisierung von Produkten zu finden. Industrie und Wissenschaft arbeiten bereits an vielen gemeinsamen Projekten um Voraussetzungen im Bereich des Data Engineering und Smart Data zu schaffen. Eine wesentliche Erkenntnis war jene, dass sich neue, erfolgversprechende Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen nur dann ergeben, wenn klar ist, welchen aus den Daten extrahierten Wert sie ihren Kunden bereitstellen können.

Daten verändern jedoch nicht nur Leistungsangebote, die Nutzung von Daten hält auch in vielen anderen Bereichen Einzug. Bereits am 14. Februar 2011 sorgte der „Supercomputer Watson" für Aufsehen. Haushoch überlegen gewann er das nicht triviale Quiz Jeopardy gegen die besten menschlichen Gegenspieler, die zu finden waren.

Watson greift dabei nicht lediglich auf Daten zu, sondern erlangt sein Wissen durch ständiges Lernen. Jetzt gibt es eine Weiterentwicklung – der Supercomputer diskutiert nun zu jedem beliebigen Thema und bringt Pro und Contra Argumente zum Ausdruck. Zukünftig haben wir vielleicht ja unseren Gesprächspartner, Ratgeber, Arzt, Rechtsanwalt, etc. in Form einer mobilen Applikation bei uns am Handy.

Wie so oft bringt der technische Fortschritt nicht nur positive volkswirtschaftliche Effekte, sondern birgt auch Gefahren. Der weltweite Einsatz von Computern ist in den vergangenen Jahren so viel besser, billiger und effizienter geworden, dass der Mensch nicht mehr länger nur in einzelnen Branchen ersetzbar ist - der Autoarbeiter am Fließband etwa -, sondern in immer mehr Berufsfeldern: Kassiererinnen werden durch Selbstbedienungskassen verdrängt, Fluggesellschaftsmitarbeiterinnen durch Check-in-Kioske, Börsenhändler durch Algorithmen und Reisebüros durch Internetangebote.

Somit muss neben der technischen Entwicklung immer auch die „menschliche“ Entwicklung im Auge behalten werden.

Querdenker oder Querulanten?

Eines Vorweg – Querdenker sind keine Querulanten, obwohl sie zuweilen die Routinen stören. Warum sind es in einem Unternehmen aber oft gerade diejenigen querdenkenden Mitarbeiter, die mit ihren Ideen und Sichtweisen wenig anschlussfähig sind?

Vielleicht schauen wir uns einmal an, was genau einen Querdenker ausmacht. Diese Mitarbeiter beschränken sich nicht darauf, das zu tun, was von oben aufgetragen wird. Sie gehen einen Schritt weiter und denken mit. Diesen Mitarbeitern reicht es auch nicht, auf momentane Trends aufzuspringen, sie wollen viel mehr proaktiv die Zukunft des Unternehmens mitgestalten.

Echte Querdenker lehnen sich ständig gegen den Status quo auf. Sie wollen der Zeit voraus sein und treffen deshalb Annahmen über die Zukunft und entwickeln Pläne wie sich das Unternehmen verändern sollte, um eben für diese möglichen Zukünfte gerüstet zu sein.

Diese Mitarbeiter überlegen ständig, wie man Dinge besser machen kann und sagen Dinge, die viele andere vielleicht schon gedacht haben, aber sich nie auszusprechen getraut haben.

Querdenker passen sich nicht an und machen Dinge, die nicht immer gut ankommen. Das führt dazu, dass Unternehmen kreative Köpfe nur solange schätzen, wie sie sich an die Regeln halten und ihre Ideen und Pläne nicht wirklich etwas verändern.

Irgendwie will man Sie, irgendwie will man sie nicht, diese unbequemen Zeitgenossen. Folgenden Herausforderungen steht man also gegenüber, wenn man Veränderung und Innovation als wichtige Erfolgsgrundlage versteht:

- Kreative Mitarbeiter müssen erst einmal identifiziert werden. Viele kennen ihr kreatives Potential nicht einmal selbst. Wie soll es dann die Chefin oder der Chef erkennen?

- Querdenker müssen ans Unternehmen gebunden werden.

- Schließlich müssen Unternehmen auch lernen mit Querdenkern umzugehen, was wahrscheinlich die größte Herausforderung darstellt.

Lösungsansätze:

- Querdenker wollen herausfordernde Aufgaben und harte „Nüsse“ zum Knacken. Schaffen sie es, ist das kreative Potential ja offensichtlich.

- Sinn und Herausforderung sind Querdenkern meist sehr wichtig. Incentives oder Gehaltserhöhungen sollten jedoch nicht kategorisch ausgeschlossen werden.

- Ideen dürfen nicht als Kritik aufgefasst werden, sondern als sinnvoller Beitrag.

Dass Innovationen wichtig für Unternehmen sind ist schon sehr weit verbreitet, dass es dafür unbequeme Menschen braucht und diese auch Gehör finden müssen, viel weniger. Bleibt zu hoffen, dass es Querdenker und Visionäre in Zukunft besser haben werden….

Die Studie „Erfolgsfaktor Innovationskultur – das Innovationsmanagement der Zukunft“ von Jens Uwe Meyer bestätigt diese Ansicht. Sie ist im Verlag BusinessVillage erschienen und kostet 297 Euro.

Mer Fela – mehr Innovation! Alles eine (Fehler-) Kulturfrage?

Am liebsten wäre es den Menschen, wenn sie Erneuern und Verändern könnten und das möglichst ohne Risiko. Doch das ist leider ein Widerspruch in sich. Neues ist deshalb neu, weil wenig bis gar keine Erfahrung vorhanden ist, weil man experimentieren, daraus lernen und auch Risiko eingehen muss. Fehler werden also passieren, ob man das will oder nicht.

Folgendes Zitat hat sich deshalb Aufmerksamkeit verdient, möchte eine Organisation oder aber auch das Individuum „trotzdem“ innovativ sein:

„Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen.“ (Dietrich Bonhoeffer)

Fehler erzeugen oft Angst vor unangenehmen Konsequenzen und werden daher nicht selten vertuscht. Wird einer aufgedeckt, beginnt die eifrige Suche nach Schuldigen und nach Ausreden. Mit ausgestrecktem Finger wird auf jene Kollegen gezeigt, denen ein Missgeschick passiert ist. Das führt zu noch mehr Verunsicherung, bremst die Lösungsfindung und verursacht in vielen Unternehmen unnötige Kosten und Energieverluste.

Der richtige Umgang mit Angst und Schuld bei Fehlern stellt einen wesentlichen Teil einer positiven Fehlerkultur eines Unternehmens dar. Ein möglichst vorurteilsfreier Umgang mit Fehlern ist daher ebenso eine der Hauptaufgaben von Führungskräften wie die Schaffung einer geeigneten Kommunikationskultur, die das Eingestehen von Fehlern und einen daraus resultierenden Lernprozess zulässt – und zwar auf jeder Hierarchieebene, egal, ob Geschäftsführer oder Teamleiter.

Eine entsprechende Fehlerkultur ermöglicht es geeignete Maßnahmen abzuleiten, um Fehler künftig zu vermeiden. Dabei sollten Fehler tunlichst nur einmal gemacht werden, auch das gehört zur Fehlerkultur. Die Kunst besteht darin, mit Fehlern konstruktiv umzugehen, aus Fehlern zu lernen und so Nutzen daraus zu ziehen. Fehler sollten also als Anlass zur Weiterentwicklung gesehen werden. Eine offene Kultur, die Innovation und das damit einhergehende Risiko willkommen heißt, soll nicht bedeuten, dass Fehler herbei gesehnt werden, sondern dass sie als Mittel zum Zweck – Verbesserung und Innovation – gesehen werden.

Was sollte man also tun um eine entsprechende Fehlerkultur in einer Organisation zu entwickeln?

Für die handelnden Personen ist es wichtig,

- den Fehler zu erkennen und zu definieren

- die Ursache bzw. den Auslöser zu erkennen

- die möglichen Konsequenzen bei Nichtbehebung des Fehlers zu erkennen

- und herauszufinden, wie der Fehler in der Zukunft vermieden werden kann.

Fehler machen ist aber gar nicht so einfach, denn weder unsere Erziehung noch unsere berufliche Ausbildung sind darauf ausgerichtet. Dort werden Fehler meist nicht gefördert und schon gar nicht belohnt. Fehler zu machen müssen wir erst wieder lernen.

Eine entsprechende Fehlerkultur verlangt nach Führungskräften, die es zulassen, dass Mitarbeiter Fehler machen dürfen, sie sogar dazu zu ermutigen und, statt zu maßregeln oder zu strafen, daraus chancenorientiert neue Lösungen und Verbesserungen ableiten.

Zum Schluss noch eine Anmerkung: Das Wort „Fehlerkultur“ gefällt mir nicht sonderlich gut. Eigentlich sollten ja nicht die Fehler kultiviert werden, sondern innovatives Verhalten, also die Fehlertoleranz. Innovationskultur ist wohl der bessere Ausdruck. Da ist wohl ein Fehler passiert…..

Welchen Sinn hat ein Prototyp?

In der Technik stellt ein Prototyp ein für die jeweiligen Zwecke funktionsfähiges, oft aber auch vereinfachtes Versuchsmodell eines geplanten Produktes oder Bauteils dar. Außerdem wird im Prototypenbau je nach Detailierungsgrad unterschieden zwischen:

- Designprototyp: Konzeptmodell zur Überprüfung ästhetischer und ergonomischer Merkmale

- Geometrischer Prototyp: Maßgenaues Modell für erste Montage- und Gebrauchsversuche und zur Konkretisierung des (Material-)Anforderungsprofils

- Funktionsprototyp: Prototyp, der bereits entscheidende funktionale Eigenschaften eines später in Serie gefertigten Bauteils aufweist

- Technischer Prototyp: Mit dem Endprodukt weitgehend identisches Versuchsmodell

Soweit, so gut! Warum machet es überhaupt Sinn einen Prototyp zu entwickeln?

Mit dem Prototyp wird einerseits die Tauglichkeit, andererseits die Akzeptanz geprüft. Entsprechend ist der Prototyp auch ein wesentlicher Entwicklungsschritt im Rahmen des Designs und wird nicht nur in technischen Zusammenhängen genutzt.

Speziell bei sehr innovativen Konzepten mit iterativer Prozessgestaltung erscheint es sinnvoll, mit einem Prototypen eines künftigen Produktes oder Angebotes auf Kunden zuzugehen und diesen auf Akzeptanz zu testen. So soll möglichst viel Input durch die Kunden, aber auch Partner, Experten und Kreative gesammelt und verwertet werden. Ganz egal ob es sich um ein technisches Produkt, eine 3D-Animation, Werbeprospekte einer potentiellen Dienstleistung, ein Modell, eine interaktive Animation oder eine App handelt, wichtig ist, dass der Prototyp die Innovation erklärt und der zukünftigen Zielgruppe ein „nutzenstiftendes“ Versprechen vermittelt.

Prototypen sollten die handelnden Personen in die Lage versetzen, möglichst schnelle Veränderungen vornehmen zu können. Sollte sich ein Geschäftsmodell als nicht tragfähig erweisen, ist es besser dies im Prototypenstadion zu erfahren und nicht erst nach erfolgter Produktentwicklung, dem Aufbau von Vertriebswegen oder dem Aufbau von weiteren Kompetenzen. Auf der einen Seite hilft die Entwicklung von Prototypen, Fehlinvestitionen zu minimieren. Auf der anderen Seite können sehr gute Prognosen für den Erfolg von (radikalen) Innovationsprojekten abgegeben werden. Informationen aus einem Testmarkt können in die Entwicklung und Optimierung einfließen, bis sich die Innovation schließlich in hohem Grade bewährt. In dieser experimentellen Phase erkennt man meist schnell, welche Innovationen am erfolgversprechendsten sind.

Einen etwas anderen Blick auf die Entwicklung von Prototypen, Collaboration, iterative Prozesse, Shared Experience und Common Language zeigt Tom Wujec im Rahmen eines TED-Talks.

Braucht es mehr als eine Innovationskultur?

Kein Innovationsprojekt ist gleich. Zu dieser Erkenntnis kommt man relativ schnell, wenn es um die Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen geht. Das bedeutet, dass jedes Innovationsprojekt bestimmte Rahmenbedingungen benötigt, um erfolgreich zu sein. Unterschiedliche Prozesse für unterschiedliche Innovationstypen werden installiert und eigene Innovationsstrategien werden entwickelt. Manchmal ergeben sich sogar organisatorische Änderungen. Aber nur in den seltensten Fällen gibt es Überlegungen, ob es mehr als eine Innovationskultur braucht, um innovative Projekte zum Erfolg zu führen. Diesem Thema widmete sich Jens-Uwe Meyer im Rahmen einer Studie rund um die Grenzen des klassischen Innovationsmanagements (Zur Erhebung der Ergebnisse wurden über 200 Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz interviewt. Im Rahmen der Studie nehmen verschiedene Innovationsverantwortliche bekannter Unternehmen – wie Nestlé, Thomas Cook und Bosch Siemens Hausgeräte – Stellung zum aktuellen Stand der Innovation im eigenen Unternehmen und beschreiben Beispiele aus der hauseigenen Praxis).

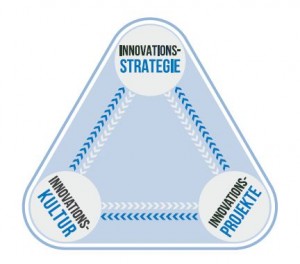

Konzepte wie der in zahlreichen Unternehmen etablierte Stage-Gate-Prozess stammen zum Teil aus den 90er-Jahren – lange bevor die Dynamik des Internets einsetzte, bevor die Digitalisierung Geschäftsmodelle ganzer Branchen radikal auf den Kopf stellt und bevor die zunehmende Globalisierung den Wettbewerb um Innovationen drastisch verschärfte. Dieser Dynamik werden die bestehenden Innovationskonzepte häufig nicht mehr gerecht. Die Herausforderung der Zukunft besteht darin, Innovationsstrategie, die Innovationskultur und Innovationsprojekte aufeinander abzustimmen.

Durch die Studie wurde deutlich, dass verschiedene Innovationskulturen es Unternehmen erlauben, unterschiedliche Innovationsprojekte mit unterschiedlichen Innovationsgraden und einer unterschiedlichen Innovationsgeschwindigkeit parallel voranzutreiben.

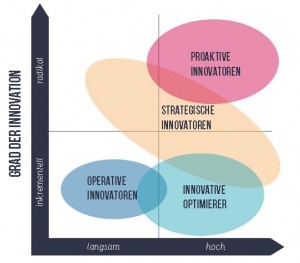

Folgende vier Typen von Innovationskulturen konnten identifiziert und auf die unterschiedlichen Stärken und Fähigkeiten untersucht werden.

- „Proaktive Innovatoren“ lassen an vielen Stellen im Unternehmen neue Projekte entstehen. Diese werden aktiv vorangetrieben.

- Bei „Strategischen Innovatoren“ ist das Topmanagement der Haupttreiber von Innovation, Mitarbeiter und Führungskräfte setzen um.

- „Innovative Optimierer“ haben starke Fähigkeiten im Management von Innovationsroutinen und Orientieren sich überwiegend an Prozessen.

- „Operative Innovatoren“ richten sich am Tagesgeschäft aus, Innovation geschieht nebenbei.

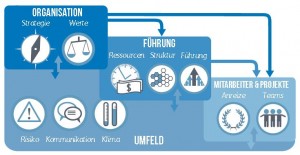

Die Innovationskultur kann anhand von 4 Ebenen beschrieben werden. Dabei ist wichtig zu beachten, dass unterschiedliche Ausprägungen von Innovationskulturen unterschiedliche Innovationsfähigkeiten fördern.

- Die Organisationsebene

Die Strategien und das Wertesystem eines Unternehmens bzw. einer Unternehmenseinheit werden dahingehend analysiert, zu welchem Grad sie kreatives Denken und innovatives Handeln fördern.

- Die Führungsebene

Managementstile, Strukturen und Ressourcen werden hinterfragt und evaluiert. Passen die Führungskultur, die vorhandenen Strukturen und die Ressourcen zu den Herausforderungen, vor

denen ein Unternehmen bzw. eine Unternehmenseinheit steht?

- Die Mitarbeiter- und Teamebene

Die Komposition von Teams und das Anreizsystem, dem Teammitglieder unterliegen, werden danach beurteilt, inwieweit sie bestimmte Innovationsgrade besser oder schlechter ermöglichen.

- Die Umfeldebene

Die Kultur des Risikos, die internen Kommunikationsstrukturen und die Arbeitsatmosphäre werden ebenfalls dahingehend analysiert, zu welchem Grad sie Denken und Handeln außerhalb bestehender Grenzen ermöglichen.

Neben dem Innovationstyp beeinflussen auch versteckte Innovationsbarrieren die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens nachhaltig.

Darunter fallen strukturelle Barrieren (Prozesse, Hierarchien oder Entscheidungswege), Wahrnehmungsbarrieren (unterschiedliche Definition von Innovation), Kommunikationsbarrieren (Qualität von informellen Informationsnetzwerken) und Motivationsbarrieren (Motivationsgründe sind oft ganz andere, als das Topmanagement vermutet).

Die Studie zeigt wichtige Faktoren auf, welche die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens nachhaltig beeinflussen. Zusätzlich ist aus der Studie heraus Innovation Analytics - kurz „Innolytics“ -entstanden. Dabei handelt es sich um Analysetool zur Steigerung der eignen Innovationsfähigkeit. Dabei werden Innovationsstrategie, Innovationskultur und die einzelnen Innovationsprojekte analysiert und auf deren Umsetzungsfähigkeit bewertet.

Mir gefällt dieser Ansatz außerordentlich gut. Er hilft versteckte Innovationsbarrieren aufzuzeigen und zu überwinden. Außerdem zeigt er auf, auf welche Art von Innovation verschiedene Einheiten ausgerichtet sind und verdeutlicht so die Stärken und ungenutzten Potentiale. So können Strukturen und Systeme geschaffen werden, die das gleichzeitige Management verschiedener Innovationsgrade und verschiedener Innovationsgeschwindigkeiten zulassen. Speziell Radikale Innovationen verlangen nach einer eigenen Umgebung, damit diese reifen können. Die für Innovationsprojekte erforderlichen Rahmenbedingungen werden mit der Ausrichtung der Innovationskultur abgeglichen, was eine Prognose von Umsetzungswahrscheinlichkeiten erlaubt.