Welchen Sinn hat ein Prototyp?

In der Technik stellt ein Prototyp ein für die jeweiligen Zwecke funktionsfähiges, oft aber auch vereinfachtes Versuchsmodell eines geplanten Produktes oder Bauteils dar. Außerdem wird im Prototypenbau je nach Detailierungsgrad unterschieden zwischen:

- Designprototyp: Konzeptmodell zur Überprüfung ästhetischer und ergonomischer Merkmale

- Geometrischer Prototyp: Maßgenaues Modell für erste Montage- und Gebrauchsversuche und zur Konkretisierung des (Material-)Anforderungsprofils

- Funktionsprototyp: Prototyp, der bereits entscheidende funktionale Eigenschaften eines später in Serie gefertigten Bauteils aufweist

- Technischer Prototyp: Mit dem Endprodukt weitgehend identisches Versuchsmodell

Soweit, so gut! Warum machet es überhaupt Sinn einen Prototyp zu entwickeln?

Mit dem Prototyp wird einerseits die Tauglichkeit, andererseits die Akzeptanz geprüft. Entsprechend ist der Prototyp auch ein wesentlicher Entwicklungsschritt im Rahmen des Designs und wird nicht nur in technischen Zusammenhängen genutzt.

Speziell bei sehr innovativen Konzepten mit iterativer Prozessgestaltung erscheint es sinnvoll, mit einem Prototypen eines künftigen Produktes oder Angebotes auf Kunden zuzugehen und diesen auf Akzeptanz zu testen. So soll möglichst viel Input durch die Kunden, aber auch Partner, Experten und Kreative gesammelt und verwertet werden. Ganz egal ob es sich um ein technisches Produkt, eine 3D-Animation, Werbeprospekte einer potentiellen Dienstleistung, ein Modell, eine interaktive Animation oder eine App handelt, wichtig ist, dass der Prototyp die Innovation erklärt und der zukünftigen Zielgruppe ein „nutzenstiftendes“ Versprechen vermittelt.

Prototypen sollten die handelnden Personen in die Lage versetzen, möglichst schnelle Veränderungen vornehmen zu können. Sollte sich ein Geschäftsmodell als nicht tragfähig erweisen, ist es besser dies im Prototypenstadion zu erfahren und nicht erst nach erfolgter Produktentwicklung, dem Aufbau von Vertriebswegen oder dem Aufbau von weiteren Kompetenzen. Auf der einen Seite hilft die Entwicklung von Prototypen, Fehlinvestitionen zu minimieren. Auf der anderen Seite können sehr gute Prognosen für den Erfolg von (radikalen) Innovationsprojekten abgegeben werden. Informationen aus einem Testmarkt können in die Entwicklung und Optimierung einfließen, bis sich die Innovation schließlich in hohem Grade bewährt. In dieser experimentellen Phase erkennt man meist schnell, welche Innovationen am erfolgversprechendsten sind.

Einen etwas anderen Blick auf die Entwicklung von Prototypen, Collaboration, iterative Prozesse, Shared Experience und Common Language zeigt Tom Wujec im Rahmen eines TED-Talks.

Braucht es mehr als eine Innovationskultur?

Kein Innovationsprojekt ist gleich. Zu dieser Erkenntnis kommt man relativ schnell, wenn es um die Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen geht. Das bedeutet, dass jedes Innovationsprojekt bestimmte Rahmenbedingungen benötigt, um erfolgreich zu sein. Unterschiedliche Prozesse für unterschiedliche Innovationstypen werden installiert und eigene Innovationsstrategien werden entwickelt. Manchmal ergeben sich sogar organisatorische Änderungen. Aber nur in den seltensten Fällen gibt es Überlegungen, ob es mehr als eine Innovationskultur braucht, um innovative Projekte zum Erfolg zu führen. Diesem Thema widmete sich Jens-Uwe Meyer im Rahmen einer Studie rund um die Grenzen des klassischen Innovationsmanagements (Zur Erhebung der Ergebnisse wurden über 200 Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz interviewt. Im Rahmen der Studie nehmen verschiedene Innovationsverantwortliche bekannter Unternehmen – wie Nestlé, Thomas Cook und Bosch Siemens Hausgeräte – Stellung zum aktuellen Stand der Innovation im eigenen Unternehmen und beschreiben Beispiele aus der hauseigenen Praxis).

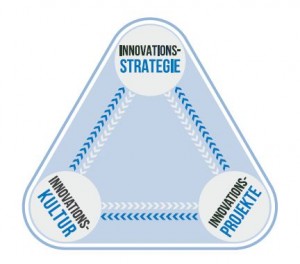

Konzepte wie der in zahlreichen Unternehmen etablierte Stage-Gate-Prozess stammen zum Teil aus den 90er-Jahren – lange bevor die Dynamik des Internets einsetzte, bevor die Digitalisierung Geschäftsmodelle ganzer Branchen radikal auf den Kopf stellt und bevor die zunehmende Globalisierung den Wettbewerb um Innovationen drastisch verschärfte. Dieser Dynamik werden die bestehenden Innovationskonzepte häufig nicht mehr gerecht. Die Herausforderung der Zukunft besteht darin, Innovationsstrategie, die Innovationskultur und Innovationsprojekte aufeinander abzustimmen.

Durch die Studie wurde deutlich, dass verschiedene Innovationskulturen es Unternehmen erlauben, unterschiedliche Innovationsprojekte mit unterschiedlichen Innovationsgraden und einer unterschiedlichen Innovationsgeschwindigkeit parallel voranzutreiben.

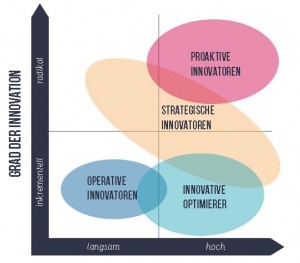

Folgende vier Typen von Innovationskulturen konnten identifiziert und auf die unterschiedlichen Stärken und Fähigkeiten untersucht werden.

- „Proaktive Innovatoren“ lassen an vielen Stellen im Unternehmen neue Projekte entstehen. Diese werden aktiv vorangetrieben.

- Bei „Strategischen Innovatoren“ ist das Topmanagement der Haupttreiber von Innovation, Mitarbeiter und Führungskräfte setzen um.

- „Innovative Optimierer“ haben starke Fähigkeiten im Management von Innovationsroutinen und Orientieren sich überwiegend an Prozessen.

- „Operative Innovatoren“ richten sich am Tagesgeschäft aus, Innovation geschieht nebenbei.

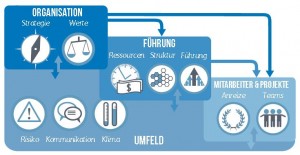

Die Innovationskultur kann anhand von 4 Ebenen beschrieben werden. Dabei ist wichtig zu beachten, dass unterschiedliche Ausprägungen von Innovationskulturen unterschiedliche Innovationsfähigkeiten fördern.

- Die Organisationsebene

Die Strategien und das Wertesystem eines Unternehmens bzw. einer Unternehmenseinheit werden dahingehend analysiert, zu welchem Grad sie kreatives Denken und innovatives Handeln fördern.

- Die Führungsebene

Managementstile, Strukturen und Ressourcen werden hinterfragt und evaluiert. Passen die Führungskultur, die vorhandenen Strukturen und die Ressourcen zu den Herausforderungen, vor

denen ein Unternehmen bzw. eine Unternehmenseinheit steht?

- Die Mitarbeiter- und Teamebene

Die Komposition von Teams und das Anreizsystem, dem Teammitglieder unterliegen, werden danach beurteilt, inwieweit sie bestimmte Innovationsgrade besser oder schlechter ermöglichen.

- Die Umfeldebene

Die Kultur des Risikos, die internen Kommunikationsstrukturen und die Arbeitsatmosphäre werden ebenfalls dahingehend analysiert, zu welchem Grad sie Denken und Handeln außerhalb bestehender Grenzen ermöglichen.

Neben dem Innovationstyp beeinflussen auch versteckte Innovationsbarrieren die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens nachhaltig.

Darunter fallen strukturelle Barrieren (Prozesse, Hierarchien oder Entscheidungswege), Wahrnehmungsbarrieren (unterschiedliche Definition von Innovation), Kommunikationsbarrieren (Qualität von informellen Informationsnetzwerken) und Motivationsbarrieren (Motivationsgründe sind oft ganz andere, als das Topmanagement vermutet).

Die Studie zeigt wichtige Faktoren auf, welche die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens nachhaltig beeinflussen. Zusätzlich ist aus der Studie heraus Innovation Analytics - kurz „Innolytics“ -entstanden. Dabei handelt es sich um Analysetool zur Steigerung der eignen Innovationsfähigkeit. Dabei werden Innovationsstrategie, Innovationskultur und die einzelnen Innovationsprojekte analysiert und auf deren Umsetzungsfähigkeit bewertet.

Mir gefällt dieser Ansatz außerordentlich gut. Er hilft versteckte Innovationsbarrieren aufzuzeigen und zu überwinden. Außerdem zeigt er auf, auf welche Art von Innovation verschiedene Einheiten ausgerichtet sind und verdeutlicht so die Stärken und ungenutzten Potentiale. So können Strukturen und Systeme geschaffen werden, die das gleichzeitige Management verschiedener Innovationsgrade und verschiedener Innovationsgeschwindigkeiten zulassen. Speziell Radikale Innovationen verlangen nach einer eigenen Umgebung, damit diese reifen können. Die für Innovationsprojekte erforderlichen Rahmenbedingungen werden mit der Ausrichtung der Innovationskultur abgeglichen, was eine Prognose von Umsetzungswahrscheinlichkeiten erlaubt.

Teufelskreis der Innovation

Immer wieder verweisen Ergebnisse der Innovationsforschung darauf, dass Unternehmen nicht nur bestrebt sein sollten, vorhandenes Know-how, bekannte Märkte und bestehende Leistungen voranzutreiben und zu verbessern (Exploitation), sondern auch Kreativität, Experimentierfreudigkeit und Offenheit fördern sollte, sodass auch die latenten Bedürfnisse neuer Zielgruppen durch völlig neue Leistungsangebote befriedigt werden können (Exploration).

Doch organisatorische Abhängigkeiten (z.B. Prinzip der Ressourcenallokation) sowie betriebsinterne Abwehrmechanismen oder die „Filterfunktion des mittleren Managements“ verwehren den schöpferischen Blick auf das Neue.

Dazu kommt, dass „evolutionäre“ Managementmethoden wie TQM, KVP, Kaizen, ISO-Normungen, Lean Management, etc. nicht nur die gewohnten Denkgrenzen verfestigen, sondern sie verhindern darüber hinaus das „über den Tellerrand schauen“. Dieser Blickwinkel wäre jedoch erforderlich, um einen Systemwechsel hin zu kreativen, disruptiven, revolutionären Innovationen zu ermöglichen.

Das schon etwas in die Jahre gekommene Buch „The Innovator´s Dilemma“ von Clayton M. Christensen beschreibt den Umstand, die Tragweite und Bedeutung dieses „Innovationsdilemmas“ sehr gut und ist aus meiner Sicht aktueller denn je.

Im Folgenden möchte ich ein paar Gründe skizzieren, die in vielen Fällen dazu beitragen, dass dieser Teufelskreis geschlossen bleibt und natürlich auch erste Ansätze um den Kreis zu unterbrechen.

Innovationen lösen Probleme

.... und deshalb stehen diese im Mittelpunkt der Betrachtung. Die Fokussierung auf das Problem formt jedoch den Horizont unserer Wahrnehmung. Und schon sind wir mitten drin in der Innovationsfalle. Gelingt es nicht einen Schritt zurück zu treten und die nötige Freiheit zu erlangen, bleibt die Tür zu außergewöhnlichen Visionen und Inspirationen verschlossen. Anders ausgedrückt hilft es oft viel mehr nach den spannenden, elementaren Fragen zu suchen als immer nur nach den richtigen Antworten.

Innovationen können scheitern

.... und ganz einfach deshalb sind Unternehmen oft nicht bereit, eine Menge Zeit und Geld in R&D zu investieren, welche keinen sicheren Erfolg verspricht. Und solange das Scheitern nicht als eine wesentliche Ressource für Innovation betrachtet wird, wir einen Fehlschlag nicht als Lehrer auf dem Weg zur Innovation willkommen heißen, wird wohl immer wiederdie Angst vor einem Fehler das Innovationsgeschehen bestimmen.

Innovationen sind oft ungedacht und unerwartet

.... und das noch nie dagewesene erschafft die Zukunft. Wie soll der Kunde aber bewerten, was er noch gar nicht kennt? Und wie können wir das neue erklären, wenn unsere Sprache dafür nicht ausreicht? Es müssen also Modelle und Verständnisbrücken geschaffen werden, die das Neue mit dem Alten verbinden.

Konkurrenz

.... belebt das Geschäft – so die Weisheit liberaler Wirtschaftstheorie. Da Wettbewerb also auch als Treiber für Innovation gesehen wird, ist es kaum verwunderlich, dass der beste Antrieb für neue Produkte und Lösungen wieder ein neues Produkt ist. Die Folgen sind bekannt – immer kürzere Lebenszyklen, weshalb sich Produkte kaum noch amortisieren. Die Strategie – Face Lift oder Re-Design und ein paar kosmetische Veränderungen hier und da - Hauptsache das Portfolio gerät nicht ins Stocken. Vielleicht sollte der Blick einmal weg von der Konkurrenz – hin zu kooperativen Ansätzen gehen und vielleicht hilft es auch, sich auf den Weg zu machen um in unbekannten Gewässern (Blue Ocean) zu fischen.

Wie aber können die oben genannten Denk- und Entwicklungsbarrieren abgebaut werden? Folgende zu entwickelnde Eigenschaften fallen mir dazu ein:

Mut – bestehende Wege verlassen, herrschende Gesetze außer Kraft - und sich über das gemeinhin Akzeptierte hinweg zu setzen

Beharrlichkeit – so lange dran zu bleiben, bis sich Fehlschläge schließlich in Erfolge verwandeln

Rahmenbedingungen – oft sind es die richtigen Rahmenbedingungen (Timing, Infrastruktur, begleitende Entwicklungen, etc.) die einer Innovation zum Durchbruch verhelfen. Achtsamkeit und Feingefühl ermöglichen es diese zu erkennen.

Welche konkreten Möglichkeiten (organisational, strategische, kulturell, etc.) es neben den oben genannten Eigenschaften für Unternehmen gibt, diesem Innovationsdilemma zu begegnen, werde ich in einem der nächsten Blogbeiträge behandeln.

Und da wie immer, wenn es um Innovation geht, auch Veränderung eine entscheidende Rolle spielt, anbei der Link zum Blog für mehr Veränderungs- und Lernfähigkeit in ihrer Organisation. Blog2change

Zum Abschluss noch ein praktisches Beispiel des Innovationsdilemmas – die Automobilindustrie.

(Quelle: http://www.car-innovation.de/)

Aus der Studie „Car Innovation 2015“ geht beispielsweise hervor, dass Automobilhersteller in immer aufwendigere Innovationen investieren, für die Kunden aber immer weniger bereit sind, einen Aufpreis zu zahlen. Vielmehr scheint es einen großen Bedarf an einfacheren, kostengünstigeren Autos zu geben. Laut Christensen’s Theorie muss damit gerechnet werden, dass der Markt durch eine disruptive Innovation eines neuen Anbieters aufgemischt wird. Dieser Meinung ist auch Lars Thomsen. Unten die beeindruckenden Rede vom 12. Sep. 2013, gehalten auf der 26. internationalen „Motor und Umwelt"-Konferenz der AVL List GmbH in Graz, Österreich.

Was „Große“ von Startup´s lernen können

Warum sollten große, etablierte Unternehmen etwas von Statup´s und Newcomern lernen können?

….weil sich große Unternehmen auch fragen müssen, ob sie so schnell lernen, wie sich die Welt da draußen verändert.

Viele Unternehmen haben die letzten Jahre damit verbracht, Anforderungsmanagement, Ideenmanagement und Stage-Gate-Modelle zu implementieren. Und – bitte nicht falsch verstehen – es gibt viele gute Strategien, Instrumente und Methoden um Innovationsprozesse zu gestalten. Speziell bei der Nutzbarmachung, Nutzung und Weiterentwicklung von bereits vorhandenem Know-how und Märkten ist das ist auch gut und wichtig.

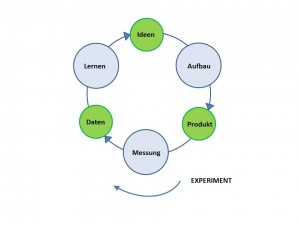

Abgesehen davon sollte jedoch auch ein exploratives Vorgehen (Streben nach Wissen über Zukunftsthemen durch nicht zielgerichtete Suche, Bereitschaft erhöhten Risikos, Experimentierfreudigkeit, Kreativität,…) ermöglicht werden. Ein Team sollte in der Lage sein, sehr schnell und flexibel zu lernen, vor allem dann, wenn es sich um echte Neuheiten handelt. Hier ist es wichtig, schnell und einfach zu Hypothesen zu gelangen, diese zu testen, um zu lernen und den Kurs zu korrigieren. Statt eines großen Entwicklungszyklus gibt es viele kleine, die sehr schnell und oft hintereinander geschaltet werden. Wichtig ist es, nach jeder Schleife zurück zu blicken und auszuwerten was man gelernt hat und welche Veränderungen daraus erfolgen.

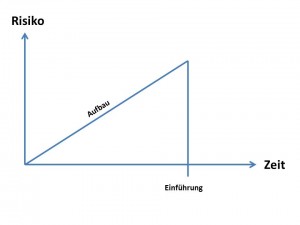

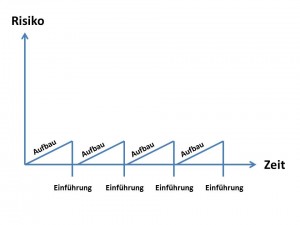

Auch auf der 15. Innovationstagung in München sprachen in einem der Fachforen Dr. Oliver Mack vom xm:institute in Wien, Lukas Fittl, von Spark59 und USERcycle und Bernd Litzka von der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH aus Wien über die Erfolgsfaktoren von Startups und die Übertragung auf etablierte Unternehmen. Eine zentrale Botschaft war auch hier, dass das Risiko umso größer ist, je länger eine Strategie bzw. Taktik verfolgt wird.

Es zählt also nicht den perfekten Prototypen zu entwickeln und weltweite Tests durchzuführen, vielmehr soll ein „Weekend-Prototyp“ genutzt werden, um das Kunden-Commitment zu hinterfragen (Lernen innerhalb von Tagen, nicht Monaten).

Anders ausgedrückt zählt nicht der große, perfekte Plan, sondern es geht ums Planen, also um Annahmen und ob sich diese bestätigen oder nicht. Ich formuliere also vor dem Start eine Proposition und das Experiment (die Auswertung von Daten) wird mir zeigen, ob sich die Annahmen bewahrheiten oder nicht.

Zum Schluss noch eine Frage. Ganz ehrlich - wie genau stimmen 50-seitige Businesspläne von wirklich neuen Ideen noch, wenn diese dann verwirklicht sind?

Das Leben, genau so wie Geschäfte und Projekte, verläuft nicht geradlinig. Wie können wir aber sicherstellen, dass Geschäfte und Projekte flexibel bleiben? Grundvoraussetzung ist eine

entsprechende Organisationskultur, die Unsicherheiten akzeptiert werden und kein stures Festhalten an dem „einzig-wahren Plan“ verlangt.

Die Change Formel

Wenn man sich mit Innovation beschäftigt, kommt man um das Thema Veränderung nicht herum. Neues braucht die Veränderung und das spürt man selbst ja auch oft sehr deutlich, z.B. wenn man sich etwas Besonderes vornimmt, sich aber dann plötzlich irgendetwas in uns sträubt, das Neue auch wirklich zuzulassen, von der Umsetzung ganz zu schweigen. Gründe hierfür gibt es wahrlich jede Menge. Angst spielt dabei oft eine entscheidende Rolle, aber auch Unsicherheit, Besitzanspruch, Macht(spielchen) und viele weitere.

Vor kurzem erfuhr ich von meinem Arbeitskollegen und Freund von einer so genannten „Change-Formel“. Sofort war mein Interesse geweckt. Ehrlich gesagt aber eher, weil ich dieser Formel gegenüber skeptisch war. Was steckt dahinter? Wie soll eine Formel beschreiben, wie Veränderungsprozesse in Gang gesetzt werden können?

Doch schauen wir uns die Formel einmal etwas genauer an, sie lautet:

C =A x B x D > X

Anmerkung: Diese Formel sowie eine modifizierte Version sind unter http://en.wikipedia.org/wiki/Formula_for_Change zu finden.

C steht für Change, also die Veränderung, die herbeigeführt werden soll. A steht für den Grad der Unzufriedenheit mit dem Status Quo. B steht für die Klarheit der Vision über den zukünftigen Zustand. D steht für erste konkrete Schritte in Richtung Zielerreichung. X steht für die erwarteten bzw. die wahrgenommenen Kosten (materiell oder emotional).

Das heißt also: Wenn ich die aktuelle Situation nicht ertragen möchte, ein Ziel vor Augen habe und jeden kleinen Schritt in die richtige Richtung bewusst als Erfolg wahrnehme, erhöhe ich meine Erfolgsaussichten enorm! Ist der erwartete Nutzen größer als der befürchtete Aufwand (C > X), setzen sie (bzw. ein Unternehmen) sich in Richtung des Veränderungsziels in Bewegung. Andernfalls (C < X) verharren sie im Ist-Zustand. Dieses Verharren im Ist-Zustand wird von den Verantwortlichen eines Change-Projekts gemeinhin auch als Widerstand bezeichnet.

Der mathematische Aspekt der Multiplikation der drei Faktoren A, B und D ist hier sehr interessant. Auch wenn Richard Beckhard und David Gleicher sicherlich nicht im Sinn hatten, diese drei Faktoren mit Zahlenwerten zu versehen, ist es doch sehr treffend, dass das Ergebnis immer dann Null ist, wenn einer der Faktoren Null ist. Ist einer der Faktoren gering, schmälert er das Ergebnis immer noch erheblich. Anders wäre es bei einer Addition, doch so funktioniert Change eben nicht. Damit Veränderung laut Change-Formel überhaupt stattfinden kann, müssen die betroffenen Menschen zumindest ansatzweise mit dem Ist-Zustand unzufrieden sein, darüber hinaus den Soll-Zustand attraktiv finden und die Gangbarkeit des Weges von Ist nach Soll erkennen.

Praxisbeispiel bei wahrgenommenen Kosten von 100:

Es hilft also nicht in einem noch so tollen Visions-Workshop mit allen Mitarbeitern ein neues Zielbild und die zur Erreichung nötigen Schritte zu definieren, wenn niemand der Beteiligten so richtig unzufrieden mit der derzeitigen Situation ist. Hier wird es keine Veränderung geben.

0 x 10 x 10 = 0 < 100 (keine Veränderung möglich)

Doch durch eine Erhöhung und einer ausgewogenen, guten Verteilung der Faktoren auf der linken Seite (Unzufriedenheit, Schritte, Vision) kann das Ergebnis deutlich gesteigert werden und somit auch die Chance, dass eine geplante Veränderung gelingt.

6 x 5 x 4 = 120 > 100 (Veränderung möglich)

Auch wenn die Formel bald 45 Jahre auf dem Buckel hat, umfasst sie die zentralen Komponenten von Veränderungsprozessen und es zahlt sich aus, die eigenen Change-Projekte einfach einmal nachzurechnen. Dabei ist es unwesentlich, ob es sich um eine persönliche Veränderung oder eine Veränderung im Rahmen eines institutionellen Vorhabens handelt.

Weitere Artikel zum Thema:

Blog2change-Kampagne. Für mehr Veränderung in Unternehmen.

http://www.organisationsberatung.net/change-management-prozess-widerstand/

http://www.reinhard-schmitt.eu/Impulse/Impuls_Change-Formel.html