Der wertbasierte Geschäftsmodellansatz

Dieser wertbasierte Ansatz (Thomas Bieger und Stephan Reinhold) ist eine Weiterentwicklung des Geschäftsmodellansatzes von Bieger, Rüegg-Stürm und von Rohr (2002)

Dem wertbasierten Geschäftsmodellansatz liegt die Prämisse zugrunde, dass der primäre Zweck einer jeden Organisation in der Schaffung von monetären und nicht-monetären Werten für die Anspruchsgruppen des Unternehmens (Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Kapitalgeber, Öffentlichkeit etc.) und das Unternehmen selbst liegt. Darauf aufbauend wird - ähnlich wie bei anderen Geschäftsmodellansätzen - das Geschäftsmodell wie folgt definiert:

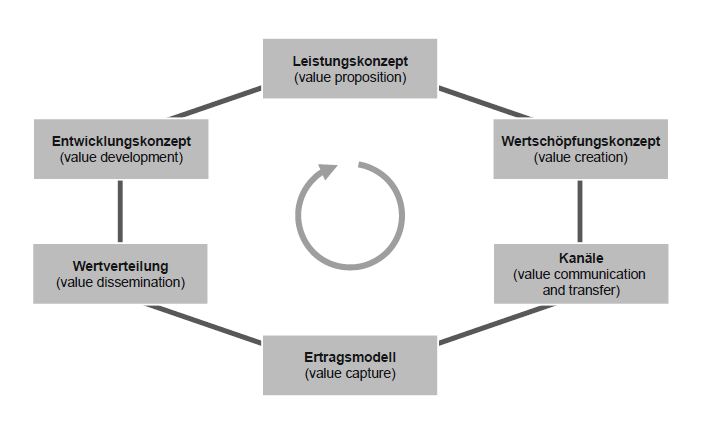

Ein Geschäftsmodell beschreibt die Grundlogik, wie eine Organisation Werte schafft. Dabei bestimmt das Geschäftsmodell, (1) was ein Organisation anbietet, das von Wert für Kunden ist, (2) wie Werte in einem Organisationssystem geschaffen werden, (3) wie die geschaffenen Werte dem Kunden kommuniziert und übertragen werden, (4) wie die geschaffenen Werte in Form von Erträgen durch das Unternehmen „eingefangen“ werden, (5) wie die Werte in der Organisation und an Anspruchsgruppen verteilt werden und (6) wie die Grundlogik der Schaffung von Wert weiterentwickelt wird, um die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells in der Zukunft sicherzustellen.

Das wertbasierte Geschäftsmodell umfasst gemäß der Definition sechs Dimensionen:

1. Das Leistungskonzept (Value Proposition) legt in Form des Wertversprechens fest, für welchen Kunden oder für welche Kundengruppen über welche Leistungen Wert erbracht werden soll. Die Leistung umfasst sowohl materielle und immaterielle Produkte als auch Dienstleistungen und Kombinationen dieser Leistungsbestandteile.

2. Das Wertschöpfungskonzept (Value Creation) definiert, wie das Wertversprechen gegenüber dem Kunden erfüllt wird, das heißt, wie durch die Kombination von unternehmensinternen und externen Ressourcen und Fähigkeiten in einem Wertschöpfungsnetzwerk Wert geschaffen wird.

3. Die Kanäle (Value Communication and Transfer) bestimmen, in welcher Form sich das Unternehmen mit seinen Kunden austauscht und wie die Übertragung der Leistung zwischen ihnen stattfindet. Dabei können Kommunikations- und Distributionskanäle vom Unternehmen zum Kunden und vom Kunden zum Unternehmen gestaltet werden. Es geht um die Frage, wie der geschaffene Wert dem Kunden kommuniziert und vermittelt wird.

4. Das Ertragsmodell (Value Capture) setzt fest, wie der Wert, den das Unternehmen für seine Kunden schafft in Form von Erträgen an das Unternehmen zurückfließt beziehungsweise „eingefangen“ werden kann.

5. Die Wertverteilung (Value Dissemination) beschreibt, wie die erzielten Werte beziehungsweise Erträge im Unternehmen und an Kapitalgeber sowie andere Anspruchsgruppen verteilt werden, um die nachhaltige Finanzierung und kooperative Wertschöpfung im Rahmen des Geschäftsmodells sicherzustellen.

6. Das Entwicklungskonzept (Value Development) beschreibt die dynamischen Aspekte des Geschäftsmodells. Es definiert zum einen, wie das Unternehmen die Schaffung von Wert im Rahmen des bestehenden Geschäftsmodells quantitativ wie qualitativ evolutionär weiterentwickelt. Zum anderen beschreibt es, wie das Geschäftsmodell angesichts veränderter Rahmenbedingungen revolutionär weiterentwickelt wird.

Praxisbeispiel:

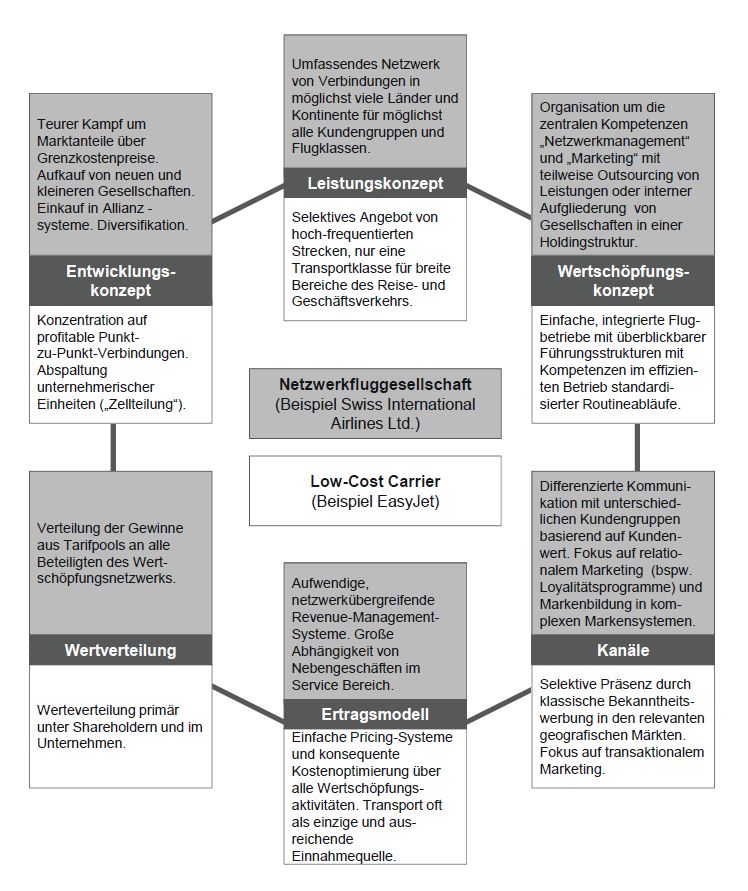

Oben stehende Abbildung zeigt zwei konsistente Geschäftsmodellkonfigurationen für den Luftverkehr. Netzwerkfluggesellschaften wie beispielsweise die Swiss International Airlines Ltd. offerieren Kunden ein differenziertes Leistungsangebot auf einem großen Flugnetz, das Verbindungen zu einer möglichst großen Auswahl an Destinationen sicherstellt. Ihre Kompetenzen in der Wertschöpfung liegen daher im Management des Netzwerks von Flugstrecken und Leistungspartnern sowie in der Vermarktung der differenzierten Leistung. In der Kommunikation konzentrieren sie sich auf den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen, da bei diesen ein höherer Share-of-Wallet erzielt werden kann, was angesichts der Bedeutung des Nebengeschäfts für das Ertragsmodell essenziell ist. In der Wertverteilung sind komplexe Mechanismen notwendig, um langfristig die Finanzierung und nachhaltige Wertschöpfung sicherzustellen. In der Entwicklung des Geschäftsmodells wird im Rahmen der regulativen Möglichkeiten vor allem auf quantitatives Wachstum des Flugstreckennetzes gesetzt.

Bei Billigfluglinien ist hingegen das ganze Geschäftsmodell auf das Thema Kosteneffizienz ausgerichtet. Das Angebot ist bewusst auf wenige Optionen eingeschränkt. Die Organisationen wie EasyJet arbeiten in flachen Strukturen und sind auf den effizienten Betrieb standardisierter Routinen spezialisiert. In den Kanälen wird bewusst auf transaktionales Marketing fokussiert. Die Bedeutung der Anzahl der Transaktionen zeigt sich auch in der Ausgestaltung des Ertragsmodells, das auf einer Vielzahl erbrachter Flugleistungen zu vergleichsweise niedrigen Preisen beruht. Aufgrund der integrierten und effizienten Wertschöpfungsprozesse sind in der Wertverteilung nur wenige Anspruchsgruppen zu berücksichtigen. Auch bei diesem Geschäftsmodell liegt die Konzentration auf quantitativem Wachstum.

Wichtig zu erwähnen ist auch bei diesem Geschäftsmodellansatz: Ob und in welcher Form durch die Geschäftsmodellkonfiguration Wettbewerbsvorteile geschaffen werden können, hängt nicht nur von der Ausgestaltung der einzelnen Geschäftsmodellelemente ab, sondern auch von der Optimierung des systemischen Zusammenspiels der einzelnen. Ausprägungen einzelner Dimensionen sind nur beschränkt kompatibel mit anderen Dimensionen. Es bedarf daher der integrierten Sicht aller sechs Dimensionen, um synergetische Prozesse und Entscheidungen sicherstellen zu können.

Vgl. zum wertbasierten Geschäftsmodellansatz die Ausführungen von Bieger, Thomas und Reinhold, Stephan, Springer Veralg, 2011.